NIKKOR-S Auto 5cm F2ゲット ― 2024年04月12日 00時00分00秒

NIKKOR-S Auto 5cm F2(No.543028)を手に入れた。実は去年の10月頃に横浜のカメラはスズキジョイナス店に寄ったときに買ったまま、なかなか作例が撮れないので報告が遅れていたのだった。

去年、カメラはスズキジョイナス店に寄った際に、NIKKOR-S Auto 5cm F2を見つけたが、Ai改造はされていないものだった。しかし、焦点工房のSHOTEN N.F-N.Zマウントアダプターだと、非Aiのレンズでも絞り輪の根元のスカートが当たらず、装着して使えるという話をどこかで見かけた記憶があり、また光学系も比較的きれいで10kを少し切る値段だったので買ってみた。

帰宅して、ニコンZ6にSHOTEN N.F-N.Zマウントアダプターを付けてそこにNIKKOR-S Auto 5cm F2を装着すると、少しきつめではあるが何の干渉もなく装着できた。

他方、FTZアダプターの方は、説明書にも「使用できないレンズおよびアクセサリー」として、「AI改造をしていないレンズ(AI方式以前の連動爪を使用するタイプ)」が挙っている。

マウントアダプター FTZ(主な仕様)

しかし、ダメ元でFTZにNIKKOR-S Auto 5cm F2を装着すると、スカートはFTZのマウント部分に被さるようになって、干渉していない感じ。そのまま規定位置までレンズを回そうとするとちょっときつい。しかし、ゆっくり力を加えながら回すと、すんなりとFTZに付いてしまった。もう一回外して付けてみても少しきついだけでNIKKOR-S Auto 5cm F2は最後まで装着できるようだった。むしろうちの場合はAF-S DX NIKKOR 10-24mm f/3.5-4.5G EDをFTZに装着する場合がいちばんきつい。

どうやら非AiのNikkorレンズにもいろいろあって、絞り環のスカートが短めの場合には、Ai連動レバーと最小絞り検知レバーの2点をクリアできれば装着できるらしい。

ニコンFTZの場合は、Ai連動していないのでAi連動レバーそのものがなく、Ai連動レバーとの干渉はない。

またニコンFTZは最小絞り検知レバーが押込式なので、干渉した場合でも押し込まれるので問題ない。FTZとNIKKOR-S Auto 5cm F2(No.543028)のばあいだと、FTZの最小絞り検知レバーは当たっていない。最小絞り検知レバーとマウント座金外側のあいだの隙間にNIKKOR-S Auto 5cm F2の絞り環のスカートが入っている。

ということで、うちの場合、非AiのNIKKOR-S Auto 5cm F2(No.543028)がFTZ経由でZ6に装着できてしまった。FTZとSHOTEN N.F-N.Zマウントアダプターを使った場合の違いは、レンズの焦点距離と開放F値がExifに書き込まれるかどうかの違いだけだが(ボディ内手ぶれ補正やフォーカスピーキングなど他の機能は両者とも同じ)、まあ焦点距離は書き込まれた方が後々ありがたい。

このあたりの関係は、決定版(?) ニコンFマウント解説 (By キンタロウ)(3) レンズ絞りリング後部(スカート部)とカメラ側マウント部周辺の干渉に詳しい。

シリアルナンバーのNo.543028は、Nikon Lens Versions and Serial Nosの情報によると、1960年から1963年12月のあいだに製造されたもので、どちらかというと後ろ目。「5cm/2 S Auto NKJ PAT PEND, LMIJ 537033 - 564197」に該当する。

なお、このNIKKOR-S Auto 5cm F2は、「NIKKOR-S」なので、レンズが5群7枚のものだが、Nikkor-H Auto 50mm F2(昭和39(1964)年1月発売)(4群6枚)とちょっと勘違いしていた。NIKKOR-S Auto 5cm F2は、後ろ玉とミラーとの干渉を防ぐために58mmや55mmとせずに50mmとするために、「4群6枚のガウスタイプの前側に度の弱い凹レンズを配置した、いわばレトロフォーカスタイプの7枚構成のレンズ」(ニッコール千夜一夜物語 第二夜 AI Nikkor 50mm F2大下孝一氏執筆)なのだ。

ということで、作例は次回に……(おいっ)。

【追記:2024年4月27日】

NIKKOR-S Auto 5cm F2 作例 ― 2024年04月18日

NIKKOR-S Auto 5cm F2 作例(その2) ― 2024年04月27日

富士フイルム、135カラーネガフィルム「FUJIFILM 400」を「SUPERIA X-TRA 400」の代わりに国内導入 ― 2024年04月08日 00時00分00秒

富士フイルムは、135カラーネガフィルム「FUJIFILM 400」を「SUPERIA X-TRA 400」の代わりに国内導入することを発表した。

富士フイルム、135カラーネガフィルム「FUJIFILM 400」を国内導入

富士フイルムイメージングシステムズ株式会社は4月5日(金)、海外向けカラーネガフィルム「FUJIFILM 400」を国内導入すると発表した。

「フジカラーSUPERIA X-TRA 400」の在庫がなくなり次第、順次導入されるという。

FUJIFILM 400は、海外で流通しているネガフィルム。ナチュラルな色合いと滑らかな階調を特徴としている。サイズは135mmで36枚撮りのみ。価格はオープン。店頭予想価格は税込1,980円前後。

巷で話題になっているのが、このFUJIFILM 400がMade in U.S.A.でKodak製なのではないかということだ。どこ製でもよいのだが、中身がKodakだとなれば色合いも富士フイルムとが違う可能性があるので、そこが心配だ。というか、私は富士よりもコダック、コダックよりもコニカの色調の方が好きだったので、FUJIFILM 400がコダック調であっても困らないが。もし、コダック製造なのに富士フイルム調にチューンしてあるというのなら、それはそれで選択肢が増えてありがたい。

【追記:2024年4月12日】

FUJIFILM 400とULTRAMAX 400とを撮り比べた方がおられる。GIBSON SG@GIBSONSGSG2021さんで、話題のカラーネガフィルム「FUJIFILM 400」の比較検証!ULTRAMAXと撮り比べしてみた。で、「FUJIFILM 400=ULTRAMAX 400では無い」ことを検証されています。ということで、 FUJIFILM 400はKodak製ながらも富士フイルムの味付けのされたフィルムであるようだ。これは選択肢が増えてよいことですな。

【追記ここまで】

あと、店頭予想価格は税込1,980円前後というのも注目点ではないか。フジカラー SUPERIA PREMIUM 400 135-36枚撮が、販売終了直前のヨドバシドットコムの価格で1,980円(税込)税込であったので、それを維持しているし、Kodak UltraMAX400 135 [35mmタイプ 36枚撮り]は同じくヨドバシドットコムで2,100円(税込)なので、それよりはFUJIFILM 400の方が安い。もしFUJIFILM 400の中身がKodak UltraMAX400 135だったら、同じものがブランド違いで値段が違ってお得ということになる。どっちが得かよーく考えてみよう(←若い人にはわからないネタ)。

ということで、最近全然フィルムで撮影できていないのだが、そろそろフィルムで撮影してみたい。期限切れフィルムが冷蔵庫で叛乱を起こしそうだ(泣)。

写真は記事とは関係ない。

【写真1】大岡川の桜(横浜市南区):Nikon Z6、NIKKOR Z 24-70mm f/4 S、30mm、絞り優先AE(F8、1/320秒)、ISO-AUTO(ISO 100)、ピクチャーコントロール:AUTO、AWB(5240K)、マルチパターン測光、シングルポイントAF、手ぶれ補正ON、自動ゆがみ補正ON(強制ON)、高感度ノイズ低減:標準、手持ち撮影、Nikon NCフィルター、バヨネットフード HB-85

弘明寺(ぐみょうじ)で花祭り(灌仏会)があるからと誘われて行ってきた。

【写真1】大岡川のものすごく狭い遊歩道(というのか)にたくさんの人が降りていた。押すなよ、絶対に押すなよ(泣)。 弘明寺では無料の甘茶が振る舞われていて戴いた。お釈迦様の小さな像に甘茶を掛けることもできるようになっていた(【写真2】)。高野山真言宗なので、「こうやくん」もいた。

【写真2】瑞應山 蓮華院 弘明寺(ぐみょうじ)(横浜市南区):Nikon Z6、NIKKOR Z 24-70mm f/4 S、70mm、絞り優先AE(F8、1/80秒)、ISO-AUTO(ISO 100)、ピクチャーコントロール:AUTO、AWB(4780K)、マルチパターン測光、シングルポイントAF、手ぶれ補正ON、自動ゆがみ補正ON(強制ON)、高感度ノイズ低減:標準、手持ち撮影、Nikon NCフィルター、バヨネットフード HB-85

【写真3】弘明寺(ぐみょうじ)商店街(横浜市南区):Nikon Z6、NIKKOR Z 24-70mm f/4 S、24mm、絞り優先AE(F8、1/80秒)、ISO-AUTO(ISO 100)、ピクチャーコントロール:AUTO、AWB(5150K)、マルチパターン測光、シングルポイントAF、手ぶれ補正ON、自動ゆがみ補正ON(強制ON)、高感度ノイズ低減:標準、手持ち撮影、Nikon NCフィルター、バヨネットフード HB-85

弘明寺商店街の混み具合もすごかった(【写真3】)。以前あったカメラ屋さん(いずみカメラ店)はもうなかった(泣)。シミケア専科のお店(Baby face)になっていた。

【追記】はまれぽのコメントに寄れば、いずみカメラ店は、2016年5月31日閉店らしい(「弘明寺」でキニナルを検索した結果 はまっこ61号さんの投稿)。【追記ここまで】

【さらに追記】いずみカメラ店参考リンク:いずみカメラ店(うぇぶかにほん)【さらに追記ここまで】

AF-S Fisheye NIKKOR 8-15mm f/3.5-4.5E ED がヨドバシ等で販売終了 ― 2024年03月07日 00時00分00秒

AF-S Fisheye NIKKOR 8-15mm f/3.5-4.5E EDがヨドバシドットコムをはじめとした販売サイトで「販売終了」「生産完了」になっていて話題になっている。

・ニコン NIKON

AF-S Fisheye NIKKOR 8-15mm f/3.5-4.5E ED [広角ズームレンズ FXフォーマット Fマウント](ヨドバシドットコム)

【追記:13:57】今ヨドバシドットコムを見ると在庫が復活して販売終了の文字が消えている。ただし在庫残少で店舗も3店舗しか在庫がない。【追記ここまで】

・ニコン AF-S Fisheye 8-15mm f/3.5-4.5E ED(カメラのキタムラ)

・Nikon (ニコン) AF-S Fisheye NIKKOR 8-15mm F3.5-4.5E ED(マップカメラ)

ところが、ビックカメラ

カメラレンズ AF-S Fisheye NIKKOR 8-15mm f/3.5-4.5E ED NIKKOR(ニッコール) ブラック [ニコンF /ズームレンズ](ビックカメラ)や

ニコンダイレクト

AF-S Fisheye NIKKOR 8-15mm f/3.5-4.5E ED (ニコンダイレクト)ではまだ買えるようだ。

在庫限りなのかもしれないので、欲しい人は急いだ方がいいのかもしれない。わたしも欲しい一人なのだがいまは財布が…(泣)。

ニコンZマウントには魚眼レンズがないので、いまここでAF-S Fisheye NIKKOR 8-15mm f/3.5-4.5E EDを販売終了にすると、新品で買えるニコンの魚眼レンズがないことになってしまう。

ニコンミュージアムの移転長期休館前に駆け込み ― 2024年02月27日 00時00分00秒

東京・品川のニコンミュージアムに行ってきた。ニコンミュージアムはニコンの創立100周年(1917-2017年)を記念して2015年に開設された。私はニコン製品をずっと愛用しているが、ニコンミュージアム開設当時は過去の製品との互換性についてどうもニコンに親しみを持てなくなっていた(互換性を切り捨てているのに都合のいいときだけ過去の製品を誇示しているように思えた)ので、ずっとミュージアムには行っていなかった。今回、ニコンの本社が東京都品川区西大井に移転するのにともなって長期休館するというので、CP+開催中にも拘わらずCP+には行かずにニコンミュージアムに行ってきた。

ニコンミュージアム

長期休館と企画展会期延長のお知らせ

ニコンミュージアムは、2024年に予定されているニコン新本社ビル(東京都品川区西大井)への移転に伴い、2024年3月1日(金)から長期休館いたします。また、開催中の企画展「AI NIKKORの魅力~ニコン社員による写真展~」の会期を、2024年2月29日(木)まで延長いたします。

ニコンの歴代のカメラレンズをほぼ全て展示しているのではないだろうか。ただ、おもしろレンズ工房がどこに展示されているのかはみつけられなかった。

そして、ただ展示しているだけでなく、ニコンF、F2、F3やFA、FE2などのマニュアルフォーカス一眼レフにマニュアルフォーカスのNIKKORレンズを装着したものを手に取って操作できるようになっているのがよかった。自分の持っているカメラや同種レンズの操作フィーリング(巻き上げやシャッターフィーリングやピントリングの重さやスムーズさなど)が比較できる。

ここに手に取って操作できるように展示されているマニュアルフォーカスのニッコールレンズは全体にピントリングは軽かった。軽いがスカスカというわけではなく、滑らかにグリスの感触はありつつも軽く回る感じ。たとえば、Ai Nikkor ED 180mm F2.8Sは、このブログの読者の方から戴いたもので、戴いてすぐに当時受付中だった【期間限定】MF旧製品メンテナンスサービスに出してメンテナンスしてもらったものだ。しかし、このときに戴いたAi Nikkor ED 180mm F2.8Sは普通に重みのあるピントリングで、それは【期間限定】MF旧製品メンテナンスサービスから帰ってきても同じだった。メンテナンス時に元のピントリングの重さと変わらないようにしてくれているのかもしれないが。他に持っている望遠系のMFニッコールレンズもだいたい似たようなピントリングの重さだった。しかし、このニコンミュージアムで触れるMFニッコールレンズのピントリングは軽かったなぁ。

【関連】

Ai Nikkor ED 180mm F2.8Sを戴いた ― 2021年04月20日

Ai Nikkor ED 180mm F2.8SのMF旧製品メンテナンスサービス見積りが来た ― 2021年04月23日

Ai Nikkor ED 180mm F2.8SのMF旧製品メンテナンスサービス完了通知が来た ― 2021年07月19日

Ai Nikkor ED 180mm F2.8Sは光学系がきれいになって戻ってきた ― 2021年07月21日

Nikon HN-13フードを米B&Hで購入 ― 2021年07月30日

B&Hの新品ニコンHN-13はまだニュージャージーに ― 2021年08月06日

Nikon HN-13フード到着 ― 2021年08月14日

Ai Nikkor ED 180mm F2.8S作例その2 ― 2021年08月16日

あと、企画展「AI NIKKORの魅力~ニコン社員による写真展~」もよかった。家族も一緒に行ったのだが、カメラやレンズに興味のない家族はここ写真展の方にずっといた。この写真展のおもしろいところは、その作品を撮ったレンズを作品の下のガラスケースに展示していることだ。しかも、Ai Nikkor 135mm F3.5のとなりにAi Nikkor 135mm F3.5Sを展示するという拘りよう。Ai-SレンズとAi(非S)レンズはほとんど光学系は同じはずなんだけれども厳密にはコーティングも含めて違うからね。

ほかには、ニコンミュージアムに唯一展示されていると思われるキヤノンのカメラ、精機光学 SEIKI Canon + Nikkor 5cm F2。

最後に重要なことだが、アンケートに答えると1人1個NIKON MUSEUMグラスがもらえる(写真1番目2番目参照)。海外から来たと思われる人たちは知らずにそのまま帰っている人もいた。もったいない。家族には「これを複数もらいたかったから連れてきたな」と言われた(笑)。なお、NIKON MUSEUMグラスは耐熱ガラスではなく、電子レンジやオーブンでは使用できない。また食器洗い機は使用しないように箱に書いてある。

あと、アンケートの手前にニコンの現行品カタログがもらえるところもある。そこでFマウントNIKKORレンズカタログとZfcとZfのカタログを取っていたら、職員の人が寄ってきて「Would you like…envelope…」と声を掛けられた。アメリカ人だとバレたか(違)。

ということで、あまり内容は紹介できなかったが、ニコンミュージアムが長期休館に入るまで今日と明日28日(水)、29日(木)だけなので、もしお時間があれば是非どうぞ。NIKON MUSEUMグラスが待っています(笑)。

TECSUN PL-380(LW・MW・SW・FMラジオ) ― 2024年02月16日 00時00分00秒

またまたラジオネタだ。カメラネタでなくてすまん。

TECSUNという中国企業のラジオPL-380という機種を買った。値段は送料込みで5,980円(税込)だった。このラジオは、AMの長波(LW)、中波(MW)、短波(SW)とFM(ステレオ)が聴けるラジオだ。

FM: 64-108 MHz(76-108MHz、87-108MHz切り替え可能)

LW: 153-513 kHz

MW (AM): 520-1710 kHz

SW: 2300-21950 kHz(SSB不可)

SONYのICF-SW7600GRを持っているのにPL-380を買ったのは、ICF-SW7600GRは、質量が約608g(乾電池含む)でやや重く、BCLそのものが目的でない外出時にはもう少し軽くてコンパクトなラジオがほしかったのだ。

通勤用カードサイズラジオのICF-R350やICF-R354Mでも夜間は十分に遠方のAM局(MW)が聴けるのでそれで十分じゃないかとは思う。質量は74g(NiMH電池含む)だし。

それでもスピーカーで大きく鳴らしたいとか、短波も聴きたいとか理由を付けてPL-380(エネループ単3形3本込みで実測279g)を買ってみた。

TECSUNには、PL-310ETやPL-330やPL-660といった似たようなラインナップがあり、それらと比較してPL-380を買った。

PL-310ETは、PL-380よりも後に出た機種で、外部アンテナ端子があったりするのだが、PL-380の方がやや安いことと、PL310ETはソフトミュートが掛かるために、本当に微弱な電波の場合にはミュートのないPL-380の方が聞こえるとの評があったからだ。

PL-330は、同期検波があったり、SSBが再生できたりしてより本格派なのだが、1万円近くするし、なによりも電池が単3形ではなく、BL-5C充電池(交換可)なので、ちょっと避けたい。

【追記:2024年2月17日】電池がBL-5C充電池であることが気にならないのであれば、このPL-330がベストバイかもしれない。1万円弱で210g(電池含むか不明)で、SSBも同期検波も外部アンテナ端子もある。日常使いならBL-5Cは問題にならないが、正月の能登地震を見た後だと単3形とか単4形の電池が使えるものを選びたくなる。ICF-SW7600GRを持っていなければ、このPL-330を買ったかもしれない。【追記ここまで】

PL-660は、AIRバンド(118-137 MHz)まで聴けてしまうのだが、1万円台後半2万円近くするし、電池無しで470gもする。必要なのは単3形4本だ。そうなるとエネループ単3形1本が約27gなので、合計578gとなり、ICF-SW7600GRの608gと大して変わらなくなる。重たい。

ということで6千円弱で実測279gのPL-380を買った。楽天で愛知県一宮市にある会社から買ったが、「あす楽」で翌日には届いた。同じ業者がAmazonにも出店していたが、Amazonは混合在庫なので、この会社が納品した商品が届くとは限らないので、この会社から発送される楽天の方で買った。日本語の使用マニュアルのコピーが同梱されていた。販売店のウォーターマーク入りのコピーだ。あと、ケースは黒のビニル製のジッパの着いたケースが写真に出ていることが多いが、ブラウンの巾着形ケースが付属していた。端っこにTECSUNのタグが付いている。

【追記:2024年2月17日】PL-380などTECSUNのラジオはAliExpressでも買えるのでそちらも検討してみたが、なぜかAliExpressでは安くても8k円弱するので、春節で届くのに時間が掛かることもあり、日本語マニュアル付きで国内在庫がすぐに届き6k円弱の愛知県の業者から購入した。【追記ここまで】

使い方は少し癖があるが、マニュアルを見れば大体わかる。日本語のマニュアルはネット上には見つからないが、英語版だと見つかるので、買う前に説明書を見たい方は検索してみてくだされ。なお、オーム電機のRAD-S800NがPL-380のOEMらしいのでそのRAD-S800N使用説明書を見ると日本語でもわかるが、一部省略されているようでわからないところがある(たとえばタイマーでラジオを鳴らす場合に時間設定の方法は載っているのに、どのラジオ局を鳴らすのかはRAD-S800Nの説明書には書いていない)ので、PL-380の英語版マニュアルか、日本語マニュアル同梱の会社から買うのがよいと思う。

【追記:2024年2月17日】

PL-380英語版マニュアルはhttps://www.manualslib.com/manual/733310/Tecsun-Pl-380.htmlの”Download this manual”からダウンロードしたものがよいかもしれない。一応自己責任でお願いします。また、https://www.nikom.biz/pic_info/A559014/380_eng.pdfからも直接PDFがダウンロードできるが、nikom.bizがロシアの会社らしく(https://www.nikom.biz/)、Whoisでもnikom.bizの情報がプライバシーのため秘匿されているのでハイパーリンクはしないでおく。どちらもダウンロードされたものは同じPDFであった。ダウンロードは自己責任でお願いします。というかTECSUNのサイトに使用説明書置いとけよヽ(`Д´)ノ【追記ここまで】

肝心の性能だが、DSPなので感度がよい。MWやSWに関してはICF-SW7600GRの方が若干感度がいいように思うが、FMの感度はPL-380の方が少しよいと思う。LWは聞こえる放送局がないのでわからない。ロシアがLW放送をやめてしまったので、聞こえるとすればモンゴルの長波局なのだろうがまだ聞こえたことがない。

【追記:2024年2月17日】モンゴルの長波ラジオによると、164kHz、209kHz、227kHzがモンゴルから送信されているようだ。ヨーロッパだとイギリスのBBC radio4が198kHzで送信していて彼の地ではよく聞えるようだ。たとえば、オランダのUniversity of TwenteのWide-band WebSDR参照(オランダのオーファーアイセル州のエンスヘデにあるトゥウェンテ大学に設置された、Web に公開されている SDR 受信機を通じて受信できる)。【追記ここまで】

音質は直径50mm 500mW/16Ωの小型スピーカーにしてはよい方だと思う。MWのAMラジオを聞くには明瞭でよく聞き取れるような音質だ。こもっているという評もあったが、自分のPL-380はこもった感じはせず、明瞭に聞こえてよい感じだ。DSPなので帯域が調節できて、6、4、3、2、1kHz※から選択できる。1や2kHzだと明らかに音質が悪くなる。購入時は3kHzになっていたが、6kHzに変更した。普通に近隣のAM局を聞くには帯域を狭くする必要はないからだ。ほかに購入時はFMが76-108MHz、MWは9kHzステップに最初からなっていた。販売店が日本向けに調節してから出荷しているのかもしれない。※【追記:2024年2月24日】4kHzが抜けていた。すまん。【追記ここまで】

あと、ボタンを押したときにピッと鳴るのがデフォルトだが、なんかうるさいのでこれはOFFにした。

本体とケースと日本語マニュアルのほかに、クリップ式のアンテナ延長コードとステレオイヤホンと”USB type-Aオス←→Mini USB Type-Bオスのコード”と中国語の紙のマニュアルと中国語のクイックガイドと中国語の保証書が入っていた。

”USB type-Aオス←→Mini USB Type-Bオスのコード”は、PL-380はMini USB Type-Bの入力端子があり、5Vの入力でも動くかまたは内蔵の充電池を充電できるようだ。充電中はCHA ONとディスプレイに表示されて電池マークが下から上に進むようだ。いまのところエネループで使っていて、充電はエネループ用の充電器で充電しているのでこの機能は使っていない。

ということで泊まりがけでどこかに行くときはこのTECSUN PL-380はコンパクトで軽いので持って行きたい。

PL-380はボタンの押し心地が固いのが不満だと言われるが、それよりも私はボタンの表示の文字をもう少し見やすくしてほしい。小さくてもはっきりとわかる書体というものがあるので工夫してほしい。そういう書体まで気を配れるようになれば、もうどこの国の製品も太刀打ちできなくなると思う。あと少しだ。

【写真】TECSUN PL-380 FM stereo / SW / MW / LW DSP RECEIVER:Nikon Z6、Ai Micro-Nikkor 55mm f/2.8S(Ai Micro-Nikkor 55mm F2.8S)、F8 絞り優先AE、1/160秒、ISO-AUTO(ISO 6400)、AWB(4820K)、マルチパターン測光、 手ぶれ補正ON、高感度ノイズ低減:標準、手持ち撮影、FTZマウントアダプター、フードなし、フィルターなし

こういう撮影にはマイクロニッコールは最適ですな。ただ、レンズ情報をマクロアポランター使ったときのままにしていたので、135mm 開放F2.5でExifに記録されてしまった。ファインダー覗いてて手ぶれ補正がガクガクして変だなとは思ったが、レンズ情報変えるのを忘れていたとは気づかなかった。

手前はKodak PORTRA 400 135-36のパトローネ。大きさがわかるようにと思って置いたが、いまや35mmフィルムのパトローネ見たことない人の方が多いかも…。

【関連追記】

SONY ICF-R350(FM/AM・TVアナログ1-12ch)PLLシンセサーザーラジオ(現行品ICF-R351) ― 2008年12月04日

SONY ICF-SW7600GR北米仕様ゲット ― 2012年09月14日

↑なぜかICF-SW7600GRのときもKodak PORTRA 400を並べている。自分でもすっかり忘れていた。

ICF-SW7600GRで横浜の試合観戦しながら広島からの電波で聴く ― 2015年05月22日

SONY ICF-R350のイヤホンを修理に出した、が… ― 2016年09月23日

SONY ICF-R350の液晶画面が…、ICF-R354Mこんにちは ― 2018年04月24日

ICF-R354MK付属のACアダプタAC-ET603はICF-SW7600GRで使えなかった ― 2018年04月26日

SONY ICF-R354MとICF-R350の感度は同等だった ― 2018年05月21日

昼間から中波の遠距離局が聴こえる ― 2019年10月22日

CQ出版「大型木枠ループアンテナ UZ-8CQ(半完成品)」を購入 ― 2020年12月28日

タミヤ モデルクリーニングブラシ(静電気防止タイプ) ― 2024年02月11日 00時00分00秒

デジカメWatchの岡嶋和幸の「あとで買う」987点目:商品撮影時のクリーニングに便利なブラシ(2024年1月12日 07:00)で紹介されていた タミヤ「モデルクリーニングブラシ」(静電気防止タイプ) を買ってみた。

KIPON CONTAX G-NIK Z マウントアダプター グリス交換 ― 2023年12月31日 のNikon Z6、Carl Zeiss Biogon T* 21mm F2.8(CONTAX G用)、KIPON CONTAX G-NIK Z マウントアダプター(コンタックスGマウントレンズ → ニコンZマウント変換)、シグマ光機球面平凸レンズ / SLB-50-1500PM(可視光域マルチコーティング)の写真でZ6のトップや特にアクセサリーシューに埃がたくさん付いてるのが自分で気になっていたので、これは買わねばと思った(面倒なので撮り直しはしない)。

この”岡嶋和幸の「あとで買う」”の記事公開直後は売り切れが続出していたが、1月下旬にはヨドバシドットコムでも買えるようになっていた。ヨドバシドットコムで1,580円(税込)だった。

普通に埃を払うブラシとして使えばよいのだが、注意点があるので転載しておく。

TAMIYA CRAFT TOOLS

MODEL CLEANING BRUSH

タミヤ・クラフトツール (ANTI-STATIC)

モデルクリーニングブラシ (静電気防止タイプ)△使用上の注意

●塗装作業には使用しないでください。 宝飾品や貴重品には使用しないでください。●ブラシについたホコリやゴミは、こまめに取り除いてください。 ホコリやゴミが付いたブラシを使用すると、傷つきの原因になることがあります。 ●塗装面や繊細なモデルに使用するときは、慎重に作業してください。 乱暴に作業すると、塗装面が傷ついたりパーツが破損する恐れがあります。 ●除電ブラシは繊維が折れ曲がりやすいので丁寧に扱ってください。△CAUTIONS※

Not suitable for painting. Do not use on jewelry or precious goods. Periodically remove dust from brush. Dirty brush may damage surfaces. Gently wipe off painted or detailed models. Otherwise, damage or scratches may be found after wiping. Use carefully, as anti-static bristles are easily deformed.ブラシのお手入れ

ブラシが汚れた時は、まずキャップをはずし、 中性洗剤と水でやさしくもみ洗いしてください。 洗浄後は布などで水分を軽く拭き取り、ブラシの形を指で整えます。 除電ブラシが下になるように吊して陰干しし、乾燥させた後にキャップをはめてください。 有機溶剤、漂白剤、石けんは使わないでください。Maintaining brush

Remove cap first then gently wash dirty brush with detergent and water. Remove moisture with cloth and arrange the shape of brush tip. Hang dry in a cool and shaded area with brush head pointing down and close cap after the head has dried. Do not use organic solvent, bleaching powder or soap.■保管方法

ご使用後はキャップをはめ、キャップ側を下にしてブラシを立てて保管してください。 長期間保管する時は、穂先カバーを除電ブラシに装着してください。Storing brush

※引用者註:当記事公開当初”ACAUTIONS”となっていたが、OCRソフトが△の中に!が入っているマークを”A”と認識したためであった。訂正します。

Tighten cap and stand brush with the cap side pointing down. Attach tip cover to anti-static brush for long storage periods.

「宝飾品や貴重品には使用しないでください」とあるため、カメラやレンズのボディ・鏡筒のみに使用し、光学系には使わないようにしている。具体的には狭義のレンズ部分・フィルター・接眼光学系などにはブラシがあたらないように気をつけている。

使った感じでは、静電気防止がよく効いて埃が落ちやすいし、払った後もしばらくは埃の再付着がしにくい感じ。ブログ等にプラモデルなどを掲載する人だけでなく、カメラやレンズそのものの写真を掲載する人にもお勧めのブラシである。

最初から付いている台形の穂先カバーや説明書きのある台紙は捨てないように気をつけたい。

【追記】

注意書きで気になるのは、「塗装作業には使用しないでください」の部分。塗装するときこそ埃を払いたいはず。ヨドバシドットコムのタミヤ TAMIYA 74078 [モデリングブラシ 静電気防止]のレビューを見ると、塗装前に使っている人がたくさんいて、特に問題も無いようなのだが、どうして「塗装作業には使用しないでください」なのか、「塗装作業」とはどういう意味なのか、大菩薩峠に1ヶ月ほど合宿して問いただしたい気持ちだ。もしかして、塗装前に埃を払うことではなくて、このブラシを塗装用のブラシとして使うこと(このブラシに直接塗料を付けて塗ること)をやめろと言っているのだろうか。もっとわかりやすく書けと大菩薩峠(以下略)。

【追記ここまで】

Blueskyのアカウントを作りました ― 2024年02月08日 00時00分00秒

なんかTwitter(X)でフォローしている人が一斉にBlueskyのアカウントを作り出したので、私もBlueskyアカウントを作ってみた。

@haniwajapan.bsky.social

がそれだ。

Twitter(X)は、アカウントにログインした状態でないとちゃんと見られなくなっていて、なにかを告知する場所としては不適切になってしまっている。

また、タイムラインも皆が願う、「フォローしている人のみを時間順に見たい」ということが一向に実現されず、イーロン・マスクが人々の内面まで支配したいんじゃないかと思うようにまでなってきた。差別や誹謗中傷に対するTwitter(X)の対応も、イーロン・マスクが掌握してからは消極的になっている。

さらに、ある人が連投した場合に、その元ツイートについたレスが延々と間に入って連投が順に追えない場合も多い。

BlueskyがTwitter(X)の代わりになるのかはまだわからないが、ログインしなくても見られるとか時間順にみたい場合には見られるようになっているといいなぁ。あと差別や誹謗中傷に以前のTwitterぐらいには対応して欲しい。

写真は記事とは関係ない。

日本基督教団横浜指路教会(横浜市中区尾上町):Nikon Z6、NIKKOR Z 28mm f/2.8(Special Edition)、絞り優先AE(F8)、1/160秒、ISO-AUTO(ISO 100)、ピクチャーコントロール:AUTO、AWB(5240K)、マルチパターン測光、 ワイドエリアAF(L)、手ぶれ補正ON、自動ゆがみ補正ON(強制ON)、高感度ノイズ低減:標準、手持ち撮影、Nikon NCフィルター、Nikon HN-35フード(Ai Nikkor 45mm F2.8P専用フジツボ形フード)

どうも細かいものの解像がイマイチだと思っているNIKKOR Z 28mm f/2.8(Special Edition)だが、F8に絞るとまあ普通という感じにはなる。でもぱっと見ても、細部も「うーん、これはシャープだなぁ(惚れ惚れ)」とまではいかない。自分の気に入っている他のレンズと何が違うんだろう。GR Digital初代なんか、あきらかに画素数もこれよりも少ないのに、みな絶賛していたし自分もあの描写は好きだった。謎だ。

最近、田中長徳氏の『東京ニコン日記』を古本で買った。発売された当時、なんか高いし(1998年に3600円+税)、写真が小さい(新書版)ので敬遠していたのだった。そんなに傷んでいない本がほぼ当時の価格でネット古書店に出ていたので買った(いまだと下手すると10kぐらいするものがある)。後ろ玉が出ていてミラーアップして装着するFマウントのNIKKOR-O 2.1cm F4の作品が多いが、28mmの作品も結構あるので、刺激を受けてもう少しNIKKOR Z 28mm f/2.8(Special Edition)を使ってみる。NIKKOR Z 28mm f/2.8(Special Edition)は軽いので腰にもよい(泣)。

EPSONの2024年3月31日にサポート期限が来る製品一覧 ― 2024年01月16日 12時00分00秒

EPSONから”【エプソンからの重要なお知らせ】ご利用製品のサポート期限のご案内(2024年3月31日終了)”というメールが来たので、製品のサポート期限のご案内(2023年6月28日 エプソン販売株式会社)を見に行った。非常にたくさんの機種が2024年3月31日でサポート終了となるようだ。

フィルムスキャナのF-3200がサポート終了なのはもうそんな頃だろうなとは思った(F-3200は、発売日:2004年8月、修理対応期限:2012年4月30日だった)。

サポート&ダウンロード スキャナーF-3200

しかし、リストを見ると、FS-1200ART、FS-1200WINP、FS-1200WINS、FS-1300ART、FS-1300WINP、FS-1300WINSなどもサポート終了が2024年3月31日だ。FS-1200WINPなんか発売日が1996年6月だよ。いままでサポートしてたんかいっ。

今回のサポートの終了内容は、以下のようだ。

終了となるサポート

・お電話での問い合わせ

・メールでの問い合わせ

・Webチャットでの問い合わせ

・LINEでのお問い合わせ

・遠隔サポートサービス

・おうちプリント訪問サービスサポート終了日時点でホームページに掲載されているソフトウェア、FAQ(よくあるご質問)などのサポート情報につきましては、サポート終了後もそのまま掲載させていただきます。

ただし、操作方法、不具合などに関してのお問い合わせ、新規のソフトウェア、情報の提供は行いませんので、ご了承願います。

エプソンのサポートはすごいなぁ。 うちにあるEPSON製品で古いものは、PX-G930が発売日:2006年2月、修理対応期限:2023年12月31日で、修理対応が終わったばかりだ。前記のサポートはまだ続くのだろう。すごいねぇ。うちにあるEPSON製品としては、ほかにGT-X770とPX-M730Fがある。末永く使っていきたい。【追記】そういえばFS-1200WINSを譲ってもらって持っていたんだった。SCSI環境がなくなって廃棄した。SCSIカードはまだ保存してある。【追記ここまで】

写真は記事とは関係ない。

横浜そごう地下2階入口(2023年12月末撮影):Nikon Z6、Carl Zeiss Biogon T* 21mm F2.8(CONTAX G用)、F8 絞り優先AE、1/20秒、ISO-AUTO(ISO 720)、AWB(4280K)、マルチパターン測光、 手ぶれ補正ON、高感度ノイズ低減:標準、手持ち撮影、KIPON CONTAX G-NIK Z マウントアダプター(コンタックスGマウントレンズ → ニコンZマウント変換)、シグマ光機球面平凸レンズ / SLB-50-1500PM(可視光域マルチコーティング)、フードなし

横浜DeNAベイスターズの主将が2024年からは佐野恵太選手(背番号7)から牧秀悟選手(背番号2)に代わるそうなので、この掲示も見納め。

ニコンテレコンバーターTC-16AS ― 2024年01月15日 00時00分00秒

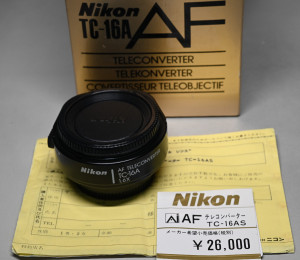

もう半月も経ってしまった。ようやく更新だ。去年の11月に買ったニコンの1.6倍AFコンバーターTC-16ASだ。TC-16ASテレコンバーターは、ニコンAF(オートフォーカス)カメラでMF(マニュアルフォーカス)レンズをAFできるテレコンバーターなのだ。大阪の八百富写真機店のネットショップで見つけて即買いしてしまった。6.6kで送料は1.1kだった。シリアルナンバーは、297157だ。Nikon Lens Versions and Serial Nosによると、TC-16A(S)のシリアルナンバーは確認されているものが201357 - 298534なので、この個体はほとんど最終のものであることがわかる。

なお、箱には”TC-16A”とあるが、非SタイプのTC-16Aは存在しないのでTC-16ASとTC-16Aは同じものである。使用説明書の表紙にはTC-16Aとあるのに、使用説明書の中ではTC-16ASと書いてある。統一してくれ。F3AF用のTC-16とTC-16Sも同じものである。しかしTC-16A=TC-16AS(F-501AF用)とTC-16=TC-16S(F3AF用)とは異なるものだ。Aが付くものと付かないものの2種類があってAが付くのがF-501AF用で、Aが付かないのがF3AF用だ。光学系は両者同じらしい。

それでネットショップの写真ではなんか箱が付いているなぁと思っていて届いたら、箱どころか展示用値札、説明書、保証書、緩衝材やビニル袋まで完全に揃っていた。ただし、箱は角っこの金箔風は剥がれたり、保証書は角が取れていたりする。保証書は販売店印はなかった。TC-16AS本体はミントレベル。これ、ほとんど未使用の売れ残りなんだろうか。

それで、TC-16ASを買ってしまってから気づいたのだが、TC-16ASはカメラ側のボディ内AFモーターの駆動軸でテレコンバーター内の光学系が前後する仕組みでピントを合わせるので、まずはボディ内AFモーターがあるカメラでないとAFできないし、さらにその後のニコンAFカメラと接点の配置が違うらしく、F-501やF4、F-801、F-801S、F90、F90X、F5、F6、Kodak DCS 200、Kodak DCS 460、D2X、D2Xs、D2H、D2Hs、D200あたりしかTC-16ASは作動しないらしい。【追記】F5とF6もTC-16ASが動作するようなので追記した。【追記ここまで】

ということは、D300やD300SではTC-16ASは動かないし、そもそもボディ内AFモーターなんてないニコンZシリーズなんてまったくTC-16ASは動かない。うーん、TC-16AS何のために買ったんだ。なんかTECHART TZM-02とかTECHART TZG-01みたいに、テレコン内に光学系が動くモーターがあるような気がしていた。よく考えたらF-501ってAF-SやAF-I NikkorレンズでAFできないんだった。F-501はレンズ内AFモーターはF3AF用レンズしかAFできないのだった。ニコンのAF方式多過ぎだろ。

ところで、現行のニコンDSLRのボディ内AFモーターでTC-16ASがAFできるように改造するのが一時期流行っていたようだ。TC-16ASの接点配置を現行AFレンズと同じにすると、ボディ内AFモーターでTC-16ASが動くらしい。ただし、一旦改造すると元に戻すのは難しい。改造済みのTC-16ASも中古品で流通している。改造してみようかとも思ったが、届いたTC-16ASがほぼ未使用なのでなんか改造する気がしない。

それと、改造してもうちにあるデジタルカメラだとD300SでTC-16ASがAFできるようになるだけであまり使い道がない。F100でAFできてもあんまりF100使ってないからなぁ。

それでFTZマウントアダプター経由でTC-16AS付けたらAFにはならなくてもテレコンとしては使えるんじゃないかと思ったら、FTZの説明書には「使用できないレンズおよびアクセサリー」にAFテレコンバーターTC-16ASって書いてあるやん(泣)。

マウントアダプターFTZ使用説明書

しかし、FTZ使うとFTZのFマウント側接点とTC-16ASの接点が悪さしそうだけれども、接点のないマウントアダプターならいけるんじゃないかと、Z6とともに最初に買った焦点工房のSHOTEN NF-NZ(ニコンFマウントレンズ → ニコンZマウント変換)マウントアダプターを経由してZ6にTC-16ASを付けてみた。

電子接点のないマウントアダプターならTC-16ASをニコンZボディで普通に1.6倍コンバーターとして使えるのだが、問題はTC-16ASの内部の光学系がどの位置にあるのかで無限遠が出なかったりすることだ。

これはTC-16ASのAF駆動軸のカップリングを精密ドライバで回して無限遠側に光学系を持って行ってもいいのだが、せっかくF-501を持っているので、F-501にTC-16ASを装着して動作させて無限遠側で終了させて(通常動作ではレンズ装着無しでは一往復してピントが合わなければ無限遠側で止まる)、カメラからTC-16ASを取り外した。

それで、TC-16ASが使えるMFニッコールレンズ一覧からAi Nikkor ED 180mm F2.8SとTC-16ASとZ6での作例。2023年11月27日の満月。

ビーバームーン(2023年11月27日):Nikon Z6、Ai Nikkor ED 180mm F2.8S、TC-16AS、マニュアル露出(F4×1.6=F6.4、1/640秒)、ISO-AUTO(ISO 400)、ピクチャーコントロール:晴天、マルチパターン測光、 マニュアルフォーカス、手ぶれ補正ON、高感度ノイズ低減:標準、手持ち撮影、Nikon NCフィルター、ねじ込み式フードHN-13 for Polar Filter + Kenko 72mm→82mmステップアップリング、SHOTEN NF-NZ(ニコンFマウントレンズ → ニコンZマウント変換)マウントアダプター、トリミング

このレンズは読者からの戴き物。

Ai Nikkor ED 180mm F2.8Sを戴いた ― 2021年04月20日

このHN-13はアメリカのB&Hから逆輸入したもの。

Nikon HN-13フードを米B&Hで購入 ― 2021年07月30日

なお、TC-16AS取扱説明書から、使用可能レンズ(表1)を抜粋しておく。

使用可能レンズ(表1)

A F Ai AFニッコール24mm F2.8S Ai AFニッコール28mmF2.8S Ai AFニッコール50mmF1.4S Ai AFニッコール50mmF1.8S Ai AF マイクロニッコール 55mmF2.8S ( ∞~0.25mまで) Ai AFニッコールED180mm F2.8S IF Ai AFニッコールED300mm F2.8S IF (F3AF用) Ai AFニッコール80mmF2.8S 魚眼 Ai ニッコール6mmF2.8S Ai ニッコール6mmF2.8 Ai ニッコール8mmF2.8S Ai ニッコール8mmF2.8 Ai ニッコール16mmF2.8S Ai ニッコール16mmF2.8 広角 Ai ニッコール24mmF2S Ai ニッコール24mmF2 Ai ニッコール24mmF2.8S Ai ニッコール24mmF2.8 Ai ニッコール28mmF2S Ai ニッコール28mmF2 (製品No.540021以降) Ai ニッコール28mmF2.8S Ai ニッコール28mmF2.8 (製品No.500001以降) Ai ニッコール35mmF1.4S Ai ニッコール35mmF2S Ai ニッコール35mmF2 (製品No.931001以降) Ai ニッコール35mmF2.8S Ai ニッコール35mmF2.8 (製品 No.880001以降) 標準 Ai ニッコール50mmF1.2S ※2 Ai ニッコール50mmF1.2 ※2 Ai ニッコール50mmF1.4S Ai ニッコール50mmF1.4 (製品No.3980001以降) Ai ニッコール50mmF1.8S Ai ニッコール50mmF1.8 Ai ニッコール50mmF2 (製品No.3640001以降) Ai ニッコール55mmF1.2 ※2 ※3 望遠 Ai ニッコール85mmF1.4S ※3 Ai ニッコール85mmF2S Ai ニッコール85mmF2 Ai ニッコール105mmF1.8S ※3 Ai ニッコール105mmF2.5S Ai ニッコール105mmF2.5 Ai ニッコール135mmF2S Ai ニッコール135mmF2 Ai ニッコール135mmF2.8S(∞~1.7mまで) Ai ニッコール135mmF2.8(∞~ 1.7mまで) Ai ニッコール ED 180mmF2.8S(∞~2.5mまで) ※2、※3 Ai ニッコール180mmF2.8(∞~2.5mまで) ※2、※3 Ai ニッコール ED 200mmF2S IF (New) ※2、※3 Ai ニッコール ED 200mmF2S IF ※2、※3 Ai ニッコール ED 200mmF2 IF※2、※3 Ai ニッコール ED 300mmF2S IF ※1 Ai ニッコール ED 300mm F2.8S IF (New) ※1 Ai ニッコール ED 300mmF2.8S IF ※1 Ai ニッコール ED 300mm F2.8 IF※1 ズーム Ai ズームニッコール ED 80~200mm F2.8S 特殊 Ai ノクトニッコール58mmF1.2S2、3 Ai ノクトニッコール 58mmF1.2 ※2、※3 Ai マイクロニッコール55mmF2.8S Ai マイクロニッコール55mm F2.8 Ai マイクロニッコール 105mmF2.8S (∞~0.55mまで) シリーズE 35mmF2.5 (New) 35mmF2.5 100mmF2.8 (New) 100mmF2.8 ※1 TC-16ASを300mmのレンズに使用しますと、ケラレの発生など、性能が若干低下します。 絞りを絞ることによって改善されますので、絞りをできるだけ絞ってご使用ください。

※2 至近側で若干ケラレを生じることがあります。(ケラレはレンズを絞ることによりその影響を緩和できます。)

※3 高速シャッター使用時に f/11より小絞りで使用すると露出ムラを生じる場合もあります。

ご注意

Ai-SレンズとAiレンズとはファインダー内表示用絞り目盛の最小絞り値の色で区別することができます。 橙色がAi-Sレンズ、 白色がAiレンズです。

テレコンバーターを取り付けた主レンズをTC-16ASに装着して使用することはできません。

主レンズとして300mmF2Sを使用する場合、 300mmF2Sに付属しているテレコンバーター TC-14CS を使用することはできません。

改造AIレンズ、 従来レンズ (AI方式でないレンズ)は使用できません。

開放F値がF2.8より暗いレンズ、および F2.8以上の明るさを持つレンズでも表1以外のレンズ(特に改造AIレンズおよび他社製レンズ) を TC-16ASに取り付けるとTC-16ASを破損することがありますので、 表1以外のレンズはご使用にならないでください。(Ai400mmF2.8Sは装着可能ですが、性能上おすすめできません)。

表1中に撮影距離範囲の記してあるレンズは、 主レンズの距離目盛を指定した距離範囲より近距離側にすると、 被写体条件により測距精度が落ちる場合があります。主レンズの取り付け――――――A1

主レンズの絞り指標をTC-16ASのレンズ着脱指標に合わせて差し込み、 主レンズを持って、反時計方向(正面から見て)へ止まるまで回します。 焦点距離 200mm 以上の比較的大きなレンズを取り付けるときは主レンズは動かさず、 TC-16ASの方を時計方向 (正面から見て)に回してください。主レンズの取りはずし――――――A2

TC-16ASのレンズ着脱ボタンを押しながら主レンズをTC-16ASのレンズ着脱指標と主レンズの絞り指標とが合うまで時計方向(正面から見て) に回すとはずれます。焦点距離200mm以上の比較的大きなレンズを取りはずすときは主レンズを動かさずTC-16ASの方を反時計方向(正面から見て)に回してください。

ということで、TC-16AS、画質劣化も少ないよいテレコンバーターだ。改造してまでほかのデジタル一眼レフで使いたい人がいるのもわかる。時間があればフィルムとF-501とMFニッコールで作例を撮りたい。

【追記】

肝心なことを書くのを忘れていた。ニコンはZシリーズでボディ内AFモーター用レンズがAFできるマウントアダプターを発売すべきだ。こっそり

TC-16ASやTC-16SでもAFできる仕様だとなおうれしい。

KIPON CONTAX G-NIK Z マウントアダプター グリス交換 ― 2023年12月31日 00時00分00秒

K&F Concept KF-CGZマウントアダプターでCONTAX G用のBiogon 21mmと28mmを使っていたのだが、CONTAX G用レンズはHologon以外はピントリングがなく、ボディ側がAF連結用の軸でレンズの光学系を前後させる構造のため、マウントアダプターの根元にピントリングがあって使いにくいとずっと感じていた。それで最近はBiogonの出番が少なくなっていた。

ところが、前回記事のLomo LC-A Minitar-1 Art Lens + Leica M - Nikon Z クローズアップマウントアダプター ― 2023年12月26日で紹介したロモグラフィーのLeica M - Nikon Z クローズアップマウントアダプターは根元にクローズアップ用のピントリングがあるのに使いやすい。なぜなんだ。

よくみると、ロモグラフィーのLeica M - Nikon Z クローズアップマウントアダプターは、単純だが指がかりのいいギザギザになっているし、マウントアダプターの外形よりもギザギザの方が径が大きい。ところが、K&F Concept KF-CGZマウントアダプターは、つるっとしたピントリングでしかもマウントアダプターよりもピントリングの方が径が小さい。これじゃピントリングが操作しにくいわけだよ。なんでこんなピントリングにするかなK&F。大菩薩峠に1ヶ月ほど合宿して(以下略…

それで、Nikon Z6でCONTAX Gレンズを使うためには、K&F Concept KF-CGZマウントアダプター以外には、CONTAX GレンズがNikon ZボディでAF動作するTECHART TZG-01 ― 2021年12月24日とKIPON キポン CONTAX G-NIK Z [マウントアダプター]が有名なところだ。

TECHART TZG-01はオートフォーカス(AF)が効くし、Exifに焦点距離が書き込まれるのでよいのだが、ヨドバシで4万4千円もする。それだけではなく、TECHART TZG-01で気になるのは、AFを使わないでマニュアルフォーカス(MF)するときに、小さなギザギザのダイヤルを回さないといけない点だ。これはMFは使いにくそう。

それで、K&F Concept KF-CGZマウントアダプターを買うときに比較検討したKIPON CONTAX G-NIK Z マウントアダプターが気になり出した。KIPONを買わずにK&Fを買ったのは、KIPONは希望小売価格23,980円、実売価格16,980円(税込)もするからだ。ほぼ同じ機能(だと思っていた)のK&Fの方は希望小売価格8,300円で実売価格7,500円(税込)だったのだ。

しかし、MFがしにくいレンズは使いにくいので、丁度ポイントも貯まっていたので、ヨドバシのポイントでKIPON CONTAX G-NIK Z マウントアダプターを買った。

届いたKIPON CONTAX G-NIK Z マウントアダプターは、ピントリングのギザギザが指によくかかり、ピントリング自体もマウントアダプターよりも出っ張っているのでMFしやすい。

だが、ピントリングはぬるっとした重たい感触で安っぽい感じはしないのだが、動きが重たいのだ。レンズを装着していない状態でもピントリングがかなり重い。うーん、失敗したか。

2,3日KIPON CONTAX G-NIK Z マウントアダプターをぐりぐりしていても一向に柔らかくなる気配がないので諦めていたら、そうだ、中のグリスとかどうなっているんだろう?と思ってしまった。

買ったばかりなのに、精密ドライバでマウント面のネジ4本を外してしまいました(笑)。ネジを外してもマウント面の板は外れないがそうっと剥がすと、AF用のギアと内側にギアが刻み込まれたピントリングと取り外しボタンとマウント用の板バネだけの構造だった。

そして、問題のグリスはねっとりを通り越してべたっとくっつくぐらいの固いグリスだった。乾かない接着剤かというぐらい。これがピントリングが重い原因だったんだ。

さっそく無水アルコールと綿棒でこのグリスを全部拭ってもう一回組み立てた。めちゃくちゃ軽い。スカスカ回る。私はスカスカ回るのでも気にならないが、ただ、金属同士がこすれて摩耗したり、摩耗で金属粉が撮像面に付いたりしないかが心配だ。しょうが無い、グリスを入れるか。

といってもヘリコイドグリスなんて持ってないし、バイク用のグリスがこういうところに適切かわからない。しかし、バイクのブレーキハンガーピンに指定の信越化学のシリコングリスG-40なら持っているので、これを塗ることにした。このG-40は高温潤滑用なので、夏でもグリスが溶け出すことはないだろう。

信越化学のシリコングリスG-40を綿棒でKIPON CONTAX G-NIK Z マウントアダプターの金属同士がこすれ合う部分に塗って再度組み立てた。

結果はすごくよい感じ。擦れた感じはないし、適度な重さでピントリングが回る。買った当初の左手が疲れるぐらい重いのとは大違いだ。やったこれでBiogonとニコンZ6で軽快に撮影できる。

よいこは自己責任でやってくださいまし。

【関連追記】皆様、よいお年を! ― 2023年12月31日

最近のコメント