CRF250L整備あれこれ(2025年2月) ― 2025年02月17日 00時00分00秒

今日はバイクネタだ。Honda CRF250L(MD38)の整備を着々と進めている。この時期の太平洋側は空気が乾燥しているので、吸湿性の高いブレーキフルードの交換に適している。また、ラジエタークーラント(冷却液)の原液を水道水で希釈する際に水道水の不純物が少ない時期なので向いている。また、一般には寒くて(あるいは積雪や路面凍結などで)バイクに乗らないのでバイクの整備をする時期だとされている。

私個人としては、この時期もバイクに乗りたいというか、関東地方南部はなかなか氷点下にはならないので、関東地方南部に限ってはむしろ暑い時期よりもこの時期の方がバイクに乗るのに向いているとさえ思っている。ということで、着々とCRF250Lの整備を進めている。

最初に整備しなければならないのは、ラジエタークーラント(冷却水)の交換だ。交換時期は4年とあるのに、交換を忘れていて5年経っていた。CRF250L(MD38)の指定クーラントは、ホンダウルトララジエーター液を30%に希釈したものだ。

Honda純正二輪車用メンテナンスケミカル | for ENGINE(エンジン系統)

それで、「ウルトララジエーター液 1L(原液)」を注文して届いたのだが、ドレンボルトのところのワッシャを注文し忘れていて、あとからWebikeに「HONDA 純正部品品番[90463-ML7-000] ワツシヤー,シーリング 6.5M」145円を他のものと一緒に注文した。注文した際はすべて在庫ありだったのだが、注文確認メールが1日遅れで来てひとつの商品が「入荷予定日:2025年02月18日 火曜日 から 2025年02月19日 水曜日」とかいてあった。「ああ来週の水曜か、待つか」と思っていたら水曜になっても来ない。よく見たらその時点で再来週の火曜か水曜日じゃん。

他の部品は確保されているのに、その部品が入らないために2週間も留め置かれている。その部品とは、STANLEY スタンレー電気 ストップランプ用電球 ブリスターパック 定格:12V 21W口金:BA15s (S25)入り数:2個入品番[No.5] だ。要するに、白熱球のダブル球で、このあいだブレーキ/テールランプをLEDに置き換える前の電球だ。これはフロントのウインカー(方向指示器)がポジションランプと兼用になっていて、LED化するとポジションランプを活かしたままにできるのか検索しても分からなかったので、予備の電球として念のために注文したのだ。【訂正】スタンレーのNo.5は、CRF250Lのリアのウィンカー(方向指示器)用電球だった。フロントは、耐震のダブル球で「No.69」だ。訂正します。【訂正ここまで】今すぐに必要なわけではない。注文したときのスクショを撮ってなかったので、注文時は在庫ありだったじゃないかと文句も言えない。

ヨドバシドットコムは取寄せ品でも発送前までならキャンセルできる。そのうえ、デフォルトで「準備出来た商品から発送」になっている。さらにヨドバシは送料無料だ。しかし、Webikeは、発送前でもキャンセルは出来ないし、まとめて発送になっている。これって、1つの商品が入らないために私向けに取り分けた商品をずっと保管しておかなければならないってことでしょう。もう1回分送料払うから既に確保した商品は送ってくれよ。効率悪すぎるよ。ということで、ラジエタークーラントの交換はまだできない。ワッシャの再利用でもいけるとは思うが、次に交換するのは4年後でそれまでは触らないので、ちゃんと新品ワッシャにしたい。

次に、整備が必要なのはブレーキフルードだ。フロントのブレーキフルードはリザーバータンクの窓から見た感じではまだ茶色になっていないのでいけそうに見える。しかし、リアのブレーキリザーバータンクを見るとかなり茶色い。これはもう前後ともフルードを交換した方がよい。

ブレーキフルードは空気抜き(エア抜き)をしなければならないので面倒くさいと思っていたが、キジマ ブレーキオイルチェンジャー105-305 ― 2017年03月16日で紹介したものを使うと簡単にできた。注意する点は、CRF250Lのフロントブレーキリザーバータンクの吸い込み口が思ったよりも高い位置にあって(吸い込み口がドーム状になっている)、継ぎ足しをしようと思っているうちにつーっとブレーキフルードが吸い込み口以下になってしまい、空気(エア)が入ってしまうことだ。縦長のリアのリザーバータンクと違って横長で深さもないので、空気が入るリスクはフロントの方が高い。一旦ブレーキ側のドレンボルトを締めてからリザーバータンクに継ぎ足すようにすればよいと気づいたが、既に空気が入ってしまった(泣)。ブレーキレバーの感触がタイトになるまで根気よく空気を抜く(エア抜きする)はめになった。

交換したブレーキフルードは、CRF250L指定のHonda純正ブレーキフルードウルトラBF DOT4だ。

交換の目安

初回は3年、2回目以降は2年ごとの交換となります。 ブレーキフルードは吸湿性があり、劣化すると水分が混入し、水分の沸騰により気泡が生じてブレーキが効かなくなるベーパーロック現象などを起こす可能性があります。また、長期間の使用による劣化はブレーキのゴム部品などに悪影響を与えます。定期的に交換しましょう。

※詳しくは、車両本体の取扱説明書とメンテナンスノートをご確認ください。

ブレーキフルードはもっと頻繁に交換しなければいけなかったのか。「茶色くなってきたから」じゃ遅すぎる(泣)。

あと、ブレーキパッドやブレーキピストンやブレーキハンガーピン回りも掃除したかったのだが、ホンダCRF250Lは整備性が悪い。ブレーキ回りを分解するためにはブレーキをフロントフォークに止めているボルト2本を外さなければならないのだが、そのボルトが再利用不可で、外すたびに新品にしなければならない(ボルトには緩み止めのゴムのようなものが塗布されている)。前回フロントブレーキホースに傷を付けて交換した際(KTC トルクレンチ デジラチェGEK060-R3 ― 2018年02月20日)にはそのボルトも注文して新品交換したが、【追記】そのときにボルトを新品にしたと思ったが記事を読んだら書いていない。その後の別の時期だと思う。【追記ここまで】その後、ブレーキダストで汚れているフロントブレーキをなんとかしたいと思っても、ボルトを注文するのが面倒でずっと触らないでいた。今回ボルトを注文し忘れたが、面倒なので、再利用するつもりでブレーキもフロントフォークから外して掃除した。ただし、ブレーキピストンやシーリングは外さなかった、見えているところのブレーキダストを拭き取ったり歯ブラシで磨いた。

一番気になっていたのは、ブレーキのハンガーピンのグリスアップだ。再利用不可のボルトのためにずっと分解しないでいた。今回外してみたら、上の方の黒い方はまだシリコングリスが残っていたが、下の方は、シリコングリスがほとんど残っていなかった。これではスムーズにブレーキが動かない。やっぱり分解してよかった。要するにホンダはブレーキを止めているボルトが緩むのが嫌でゴム塗布のボルトを毎回使用せよと言っているのだろうが、自分でここが緩んでいないか確認しながら頻繁にブレーキを手入れした方がいい。次からは気になったらブレーキを分解しよう。ブレーキフルードを交換しただけではブレーキタッチがタイトになっただけだったが、ブレーキピストン回りとブレーキハンガーピンのグリスアップをしたら、微妙なブレーキタッチができるようになり、ほんの少しのブレーキレバーの動きがブレーキに伝わるようになった。これが本来の動きのはずだ。ブレーキレバーの動きがリニアにブレーキピストンに伝わる感じ。少なくとも2年でブレーキフルードを交換して、そのときにボルトも一緒に交換すればよいだろう。それまでは気になったらブレーキを外して分解清掃だ。

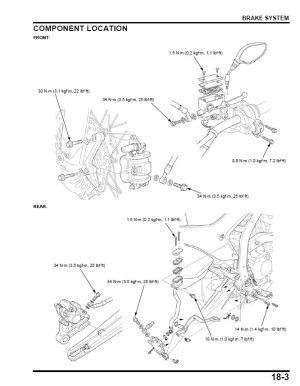

問題はリアブレーキだ。サービスマニュアルに寄ると、リアブレーキは、ブレーキフルードを抜いて、ブレーキホースを外して、ブレーキパッドハンガーピンを外して、「後輪を外して」、やっとスイングアームから外れて分解できるらしい。ここで問題なのは「後輪を外して」だ。いや、ブレーキハンガーピンをグリスアップするのに後輪外すのか?以前乗っていたヤマハDT200R(3ET)のリアブレーキは、ボルト1本(再利用可能)を抜いて上の方にブレーキキャリパーを回転させてブレーキディスクから離すと手前に抜けるようになっていた。ブレーキホースに負担が掛らないようにうまくやれば、ブレーキフルードは抜かなくてよいし、もちろん後輪はそのままだ。だから頻繁にブレーキハンガーピンにグリスアップしていた。ブレーキハンガーピンは、ブレーキパッドとブレーキディスクが平行になって全面で当たるように自然と調節する重要な部品なのでここがスムーズでないと効き始めはブレーキが効かず、かなり押されてからやっとブレーキパッドがブレーキディスクに全面で当たるようになるので、カックンブレーキになりやすい。だから後輪をロックさせたりさせなかったりで方向をコントロールするのにブレーキハンガーピンは重要なのだ。CRF250Lは重たいバイクなのでDT200Rのように後輪ロックでターンとかしないけど(オレも歳を取ったし)。

それで、仕方なくCRF250Lの後輪を外す準備に入った。後輪を外すのだから、バイクはメンテナンススタンドに上げなければならない。RSタイチRSP104クイックスタンド購入 ― 2018年06月05日で報告した、RSタイチRSP104クイックスタンドでCRF250Lを上げる。

リアのアクスルシャフトナットを緩めて…と言いたいが、緩まない。一旦クイックスタンドを下げて後輪が地面に設置した状態でアクスルシャフトナットを緩める。後輪が宙に浮いた状態では、力が入らなくて緩まなかった。

またCRF250Lをクイックスタンドで上げるのだが、後輪を外すということはチェーンも外すということだ。チェーンを外すにはチェーンカバーも外さなければならない。チェーンカバーも外して、アクスルシャフトを抜く。しかし、アクスルシャフトを抜いてもチェーンは外れない。そりゃそうだ。チェーンが走行中に外れないように適切な弛み加減に調整してあるのだから。ということで、せっかく調整したチェーン調整ナットも緩めてチェーンを弛み状態にして、チェーンを外す。これでやっと後輪が外れた。ブレーキディスクやドリブンスプロケットがどこかに当たって曲がったりしないように後輪は安全なところに退避させる。

やっとリアブレーキユニットがスイングアームから外れる。ブレーキパッドハンガーピンを抜いて、ブレーキユニットを2つに分かれるようにする。これで2つのブレーキハンガーピンにご対面だ。リアの方はグリスは残っていた。ただ、黒く汚れているのできれいに拭き取って新しいシリコングリスを塗布してもとどおりに組む。

なお、前後のブレーキパッドの裏には念のためKITACOブレーキパッドグリスを塗布しておいた。銅の色をしたグリスだ。以前、フロントブレーキをブレーキクリーナーで掃除したらブレーキが鳴くようになったので買ったものだ。ブレーキパッドの裏に塗布するとブレーキパッドの鳴きがおさまった。以来、ブレーキパッドを外したときには裏面にこのKITACOブレーキパッドグリスを塗ってから組み立てるようにしている。でもちゃんと整備してあれば本来ブレーキは鳴かないものだと思う。特にブレーキハンガーピンのグリスアップがしてあれば鳴かないんじゃないかと思う。

それで、後輪をもとどおりに組むのだが、これが面倒くさい。なぜなら、後輪のアクスルシャフトを通す穴のところには左右にカラーが付いているのだ。ブレーキユニットをスイングアームの内側の定位置において、両側のカラーが落ちないようにしながらアクスルシャフト穴を合わせてアクスルシャフトを通さねばならない。手が足りないのだ。カラーを何回も落とした。スタンドで上げたバイクの後方に胡座をかいて、足でタイヤを上げながら左右のカラーが落ちないように気をつけながら、左手でアクスルシャフトをスイングアームの穴に通して…という曲芸のようなことをしながらなんとかアクスルシャフトを後輪とブレーキユニットの穴に通した。

さて、またチェーンをドリブンスプロケットに掛けて、チェーンラインを調整しなければならない。チェーンラインの調整には、CRF250L整備いろいろ ― 2018年06月19日で紹介したデイトナのチェーンアライメントツール品番72054を使った。話は逸れるが、CRF250L整備いろいろ ― 2018年06月19日のトップにある丹沢ホームの建物は、先頃亡くなられた原広司(建築家・東京大学名誉教授)氏の設計だ。

国民宿舎丹沢ホーム People's Lodge " Tanzawa Home "

原広司氏は、梅田スカイビルや京都駅ビルや札幌ドームを設計したことで知られる。隈研吾氏も山本理顕氏も原広司氏のもとで学んだようだ。

話が逸れたが、リアブレーキのハンガーピンをグリスアップするだけでこれだけの手間が掛かる。ヤマハDT200Rの整備性と比べてホンダCRF250Lの整備性は段違いに悪い。こんなんでホンダ系のバイク屋さんは仕事が捗るのか心配だ。それとも工賃が高く取れるから安泰なのか。謎だ。【追記】ここからの教訓として、CRF250Lは後輪を外す機会があったら、リアブレーキハンガーピンのグリスアップも同時にやれということだ。整備性悪すぎるので。なお、リアブレーキハンガーピンの指定グリスは信越化学のシリコングリスだ。【追記ここまで】

【追記】冒頭の写真を見ると、リアブレーキのピストンがあんまりきれいじゃないですな。リアブレーキユニットを外すのに後輪を外すのが面倒でそっちに気がそがれていて、ブレーキピストンの掃除を忘れていた。次の機会に掃除しよう。やっぱりCRF250Lの整備性悪すぎるよ。【追記ここまで】

あと、エンジンオイルは、指定が10W-30なのだが、0W-30のホンダウルトラG4をいつも使っている。いちどG3にしてみたが、吹け上がりがG4の方がよいのでまたG4に戻した。もしかしたらG3の方が燃費がよいかもしれない。とういうのもG4は吹け上がりがよいので、信号グランプリ(笑)で125ccのスクーター(これらのスタートダッシュは速い)に負けないように前に出たりしてしまうので(笑)。

ホンダウルトラG4は、2021年にリニューアルしてから、以前よりも常温での粘度が高くなって色も少し茶色くなった。リニューアル前は色は薄くて常温ではしゃぶしゃぶのオイルだった。性能は自分がCRF250Lに乗る分にはリニューアル前後では変わらないと感じる。ホンダウルトラG4は定価がものすごく高いが、実売価格はそんなに高くないので、偽物を掴まされない販売ルートで安いところを選んで買って欲しい。私はWebikeで買うことが多い。

なお、私は日本語版のサービスマニュアルをホンダドリーム店で高いお金を払って買ったが(Honda CRF250Lサービスマニュアル&パーツカタログ ― 2014年11月18日)、2023年までオーストラリアで英語版のCRF250L(MD38)のサービスマニュアルが公開されていたので、そのInternet Archiveのリンクを貼っておく。活用して欲しい。

http://web.archive.org/web/20230319073955/http://www.hondampe.com.au/docs/owning_a_honda/owners_manuals/motorcycles/62KZZ00_CRF250L13_OM.pdf

さようならpovo2.0、いままでありがとう ― 2025年02月05日 00時00分00秒

povo2.0の長期間トッピング未購入による利用停止予告が来た ― 2025年01月10日で報告したpovo2.0の利用停止措置が昨日なされた。povoのSIMを挿していてスマホのアンテナは立ってはいるが、povoの回線ではどのサイトにもつながらないことを確認した。

2024年5月29日にトッピングを購入した時点で次はもう更新しないと決めていた。それから180日が経過したのが2024年11月25日だ。

2024年9月19日に最初の「【povo】長期間トッピング未購入に伴う重要なお知らせ」という件名で、

いつもpovo2.0をご利用いただきありがとうございます。

このメールは2024年9月18日時点で60日以上トッピングをご購入されていない方へお送りしています。

<長期間未購入時の利用停止について>

最後の有料トッピングの有効期限の翌日から180日の間、有料トッピングのご購入がない場合、順次利用停止させていただきます。

というメールが来て、以降10月15日に「90日以上トッピングをご購入されていない方へ」のメールが来て、11月14日に「120日以上トッピングをご購入されていない方」が来て、12月10日に「150日以上トッピングをご購入されていない方へ」というメールが来て、2025年1月9日に以下の内容のお知らせが来た。

いつもpovo2.0をご利用いただきありがとうございます。

このメールは最後にご購入いただいたトッピングの有効期限翌日から180日以上トッピングのご購入がない方へお送りしています。

ご契約のpovo2.0サービスは2025年1月8日時点でトッピングを長期間未購入のため、このままトッピングのご購入が確認できない場合、2025年1月20日より順次ご利用を停止いたします。

前述のpovo2.0の長期間トッピング未購入による利用停止予告が来た ― 2025年01月10日は、この1月9日のお知らせを受けて書いたものだ。

その後、1月15日にも前日時点で「180日以上トッピングのご購入がない方へ」で同じく「2025年1月20日より順次ご利用を停止いたします」というメールが来て、遂に昨日(2025年2月4日)利用停止された。

いつもpovoをご利用いただきありがとうございます。 お電話番号070*******の回線のご利用を停止いたしました。

長期間トッピング未購入による停止で、トッピングの購入をご希望の方は、停止解除の依頼を下記フォームからお送りください。翌日中までに解除いたします。

(以下略)

【追記:2025年2月6日】

わかりにくいので、最終のトッピング購入から利用停止までを表にした。

| 年月日 | povoからのメール等の内容 | 最終トッピング購入からの経過日数 |

|---|---|---|

| 2024年5月29日 | トッピング購入 | 0 |

| 2024年9月19日 | 60日以上トッピングをご購入されていない方へ | 113 |

| 2024年10月15日 | 90日以上トッピングをご購入されていない方へ | 139 |

| 2024年11月14日 | 120日以上トッピングをご購入されていない方 | 169 |

| 2024年11月25日 | (最終購入日から180日経過) | 180 |

| 2024年12月10日 | 150日以上トッピングをご購入されていない方へ | 195 |

| 2025年1月9日 | 180日以上トッピングのご購入がない方へ、2025年1月20日より順次ご利用を停止いたします | 225 |

| 2025年1月15日 | 180日以上トッピングのご購入がない方へ、2025年1月20日より順次ご利用を停止いたします | 231 |

| 2025年1月20日 | (以降順次解約とされる日) | 236 |

| 2025年2月4日 | 利用停止 | 251 |

| 2025年3月13日 | このままご購入が確認できない場合は事前にご案内している予定日以降、順次契約解除いたします。なお、本日以降、契約解除処理の一環で一時的に電話回線の利用を再開いたします(利用再開の際は、別途完了のご案内をお送りいたします)。契約解除までの間に当該電話回線よりトッピングのご購入、通話やSMSをご利用いただいた場合は、所定のご利用料金が発生いたしますのでご注意ください。 | 288 |

【追記ここまで】

【さらに追記:2025年3月13日】契約解除の予告メールが来た。最後のトッピングから288日目だ。利用停止からは37日目だ。「利用停止後30日の間に有料トッピングのご購入がない場合、順次契約解除させていただきます」(※)とあるので30日に1週間の余裕を持って告知しているのだろう。上の表にも追記した。

※トッピングの購入を一定期間実施しなかった場合、どうなりますか?(povo)

【さらに追記ここまで】

この070の番号は、もともと楽天モバイルで割り当てられた電話番号で、楽天モバイルの有料化に伴いpovo2.0にMNPしたものだ。楽天モバイルの電話番号は、ほぼ新規だったらしく、間違い電話などはほとんど掛ってこなかった。以前にも書いたように、この電話番号はいつでも捨てられるように誰にも知らせずかつ登録にも使わなかった。

povo2.0自体は、いい企画だと思う。ともかくも低料金で回線が維持できて、トッピングという課金をしていないときでも128kbpsでつながるのも非常時によいと思う。急にpovoを使わなければならないとき(メイン回線の障害などのとき)に128kbpsでつながるので課金してpovoを使い始められるからだ。

ただ、私はメイン回線をIIJmioのau回線にしているために、同じauの回線のpovoをサブ回線にする意義はあまりなく、「ギガ活」が終わったことにより、povo2.0をやめる決断をしたことは以前に書いたとおりだ。

ならばIIJmioにはdocomo回線もあるのだから、メインをdocomo回線のMVNOにして、サブ回線をpovoにすると最強だという意見もあろうが、自分が長らくIIJmioのdocomo回線をauとを併用した限りでは、自分の使う場所では圧倒的にauの方がエリア内なのであった。何度も書いているが、auは700~900MHzのプラチナバンドをメインに展開していたので、地下街ではない普通のビルの地下室や普通のビルの高層階の奥まった部屋などではdocomoは圏外なのにauだけかろうじてつながることが多かった。また自分がよく行く(行きたい)林道などの場所でも、たまたまauはエリアなのにdocomoはエリアではないという場所がいくつかあり(たまたまだがその逆は少ない)、docomoをメイン回線にすることはできない。

そういう意味で、docomoやSoftbankをメイン回線にしている人は、au回線のpovoを契約する意義はあるので、サブ回線を検討している人にはお勧めしたい。

povo2.0、2年半にわたってお世話になりました。

【写真】は、povo2.0のSIM(左)と楽天モバイルのSIM(右)。どちらも「マルチサイズSIM」で送られて来て、切り取り方で「標準SIM(ミニSIM)」「マイクロSIM」「ナノSIM」のサイズに出来る。今のスマホはほとんどがナノSIMだが、楽天モバイルのSIMはモバイルWi-FiルーターのMR04LNで使っていて、MR04LNはマイクロSIMだったので、マイクロSIMサイズに切り取っている。これらの「マルチサイズSIM」は切り取った残りの枠を残しておくと、サイズ違いの場合にもう一度はめ込んで大きなサイズにできる。アダプターを使った場合よりもトラブルが少ないのでお勧めだ。MR04LNはアダプターを使ってナノSIMをマイクロSIMにするとスロットにアダプターとSIMの段差が引っかかって抜けなくなる問題があるが、元の「マルチサイズSIM」の枠を使ってマイクロSIMサイズにした場合はトラブルはなかった。

WiFiルーターAterm MR04LNからSIMアダプターが出てこない ― 2020年02月03日参照。

↑壊れたSIMスロットは、専門の修理業者に6~7千円ぐらいで修理してもらった。

【追記】サブ回線のpovoをeSIMではなく物理SIMにしていたのは、eSIMに対応していないモバイルWi-Fiルータやタブレットや以前使っていたHUAWEI P20 liteなどに挿して使う可能性があったからだ。今使っているOPPO Reno7 AはeSIMにも対応しているが、物理SIMスロットが2つあるので、普段povoのSIMはReno7 Aに挿して持ち歩いていた。今回の利用停止措置でReno7 AからpovoのSIMを抜いた。アンテナが2つ立っていたのが1つになってなんか寂しい(VoLTE表示も1,2とあったのがVoLTE表示のみに)。

【関連追記】

楽天モバイル Rakuten WiFi Pocket 契約してみた ― 2021年03月05日

楽天モバイル、自宅では楽天回線44011がバリ5 ― 2021年03月06日

楽天モバイルSIMをMR04LNとクレードルで自宅固定回線にしてみた ― 2021年03月16日

MR04LNで楽天モバイルSIMを使っていたら「パートナー回線エリア(国内)のデータ残量のお知らせ」が ― 2021年03月17日

楽天モバイルを3ヶ月ほど使ったインプレ ― 2021年06月10日

短時間に切断と再接続を繰り返す楽天モバイル ― 2021年07月12日

EGBOK P803に楽天モバイルのSIMを入れてみた ― 2022年06月22日

楽天モバイル「0円廃止」で我が家も解約 ― 2022年05月20日

楽天モバイルからpovo2.0にした途端、au通信障害 ― 2022年07月02日

povo2.0の長期間トッピング未購入による利用停止予告が来た ― 2025年01月10日

povo2.0の長期間トッピング未購入による利用停止予告が来た ― 2025年01月10日 00時00分00秒

以前、楽天モバイルが無料で上限なしだったときに、家族の大量ダウンロード用途やADSLの代わりの家庭回線に使えないかと色々試してみたが、当時の楽天モバイルのハンドオーバーが悪くて電車移動中にはほとんどダウンロードできないとか、家で常時接続していたら24時間ごとに必ず接続切り替えが生じて使いにくいということで、使い道がないなぁと思っていたところで無料措置が終わって解約した話はした(文が長い)。

楽天モバイル Rakuten WiFi Pocket 契約してみた ― 2021年03月05日

楽天モバイル、自宅では楽天回線44011がバリ5 ― 2021年03月06日

楽天モバイルSIMをMR04LNとクレードルで自宅固定回線にしてみた ― 2021年03月16日

MR04LNで楽天モバイルSIMを使っていたら「パートナー回線エリア(国内)のデータ残量のお知らせ」が ― 2021年03月17日

楽天モバイルを3ヶ月ほど使ったインプレ ― 2021年06月10日

短時間に切断と再接続を繰り返す楽天モバイル ― 2021年07月12日

EGBOK P803に楽天モバイルのSIMを入れてみた ― 2022年06月22日

楽天モバイル「0円廃止」で我が家も解約 ― 2022年05月20日

楽天モバイルからpovo2.0にした途端、au通信障害 ― 2022年07月02日

それで、その楽天モバイルで割り当てられた070の電話回線をpovo2.0にMNPして現在に至っている。povo2.0は月額利用料が掛らず、その都度トッピングと称するデータ通信や通話などとなにかのパッケージを購入する方式になっている。ただし、最後の購入から180日経つと利用停止になるという仕組みだ。

これまでは180日ごとに1GB1週間みたいなのを買って利用停止を免れていた。そして、継続していた理由は、「ギガ活」というローソンとかかっぱ寿司とかでauPayで支払うともらえる300MB3日間とかいった制度があったからでもある。データ量はメインの携帯回線のIIJmioでも十分足りていて使い切れないぐらいあるのだが、どうせコンビニで買うならローソンでauPay使うかみたいなことでギガ活していた。これ以前はローソンよりもファミリーマートの方をよく使っていた。auPayもこのギガ活のために導入したのだった。

そのギガ活が終わり、もうpovo2.0を維持する理由もないので、今回はこのままこの070の電話番号の回線を手放そうと思う。povo2.0は、基本料が0円でも128kbpsのデータ通信や、通話の着信やSMSは使えるので、メインの電話番号以外にもう一つほしい人には便利なのだが、結局それらは使わなかった。メインの電話番号教えたくない人にはpovo2.0の番号教えるとか、何かのサービスの2段階認証にこの番号を使うとかも考えられたのだが、いずれ解約するときがきたときに面倒なのでそういうことは一切していなかった。結果的によかったと思う。

IIJmioのメイン回線の方は、auのMVNOにしているので、auのサブブランドであるpovo2.0を維持しても、回線障害時の回避策にはならないので、意味がないこともずっと気になっていた。povo2.0を維持する前提で、IIJmioの方をドコモのMVNOにすれば、普段はドコモ回線、いざとなったらpovo2.0のau回線という理想の体制になるのだが、そうしようと思った矢先にドコモの回線品質が悪いということがあちこちでニュースになったので、メイン回線をドコモのMVNOにする気にはなれなかった。

また、IIJmioにメイン回線をMNPする以前は、auのガラケーとIIJmioのデータ通信(ドコモのMVNO)にしていたので、どこでauがつながりやすくてどこでドコモがつながりやすい(またその逆)は、よく体感していた。混雑でつながりが悪いというのではなく、エリア的な違いとメインの周波数の違いでビルの地下とか高い階の真ん中の部屋とかでauとドコモの電波の届き具合の違いがよくわかった。エリア的には林道などではドコモの方がエリアになっていることが多いが、ビルの地下室や高い階の真ん中の部屋などは、800MHz(プラチナバンド)を中心にエリア展開しているauの方が圧倒的に圏外になりにくかった。ドコモは800MHzを僻地用だと思っているので、都心では800MHzを出していないことが多く、奥の方まで届かないのだ。そういうことでメイン回線をドコモにするのは自分の使い方では向いていなかった。povo2.0みたいな低額で維持できるドコモ回線があれば契約したいのだが、調べても基本無料のドコモ系はないようだった。

ということで、メインがauのMVNOでサブがauのサブブランドでは回線障害時の回避策にもならないので(なるとすればauの障害ではなくIIJの障害のときぐらい)、ギガ活がなくなったときにもうこれで次は更新しないと心に誓った。

ドコモがpovo2.0みたいなのをやってくれないかなぁ。

あと、auPayもメリットないから解約しようかなぁ。なお、ローソンでは再びあまり買い物しなくなり、ファミリーマートを使うことが多くなった。

【関連追記:2025年2月5日】

さようならpovo2.0、いままでありがとう ― 2025年02月05日

【関連追記ここまで】

写真は記事とは関係ない。

町田駅前(東京都町田市):Nikon Z6、NIKKOR Z 28mm f/2.8 (SE)、絞り優先AE(F8、1/320秒)、ISO-AUTO(ISO 100)、AWB(5250K)、マルチパターン測光、オートエリアAF、手ぶれ補正ON、自動ゆがみ補正ON、高感度ノイズ低減:標準、手持ち撮影、Nikon NCフィルター、Nikon HN-35フード(Ai Nikkor 45mm F2.8P専用フジツボ形フード)、Jpegからリサイズのみ

この撮影場所は東京都なのだが、町田市ってよく「神奈川県町田市」などと間違われたり揶揄されたりする。

ところが、この東京都町田市の警視庁町田警察署管内の町田駅前ペデストリアンデッキで神奈川県警が受験期における痴漢・盗撮撲滅キャンペーンを開催するらしい。やはり神奈川県町田市なのか(違)。

神奈川県警察本部犯罪抑止対策室@KPP_yokushi

1月14日(火)午後2時30分、JR町田駅ペデストリアンデッキ周辺において、受験期における痴漢・盗撮撲滅キャンペーンを開催します。 当日は、#彩ショル さんによる「痴漢撲滅ソング」の披露やシーガル隊による痴漢・盗撮撲滅宣言、啓発品の配布等を行いますので、是非お越しください。

https://x.com/KPP_yokushi/status/1877275329833636159

司会のアホマイルド坂本さんってよく知らないのだが、アホの坂田師匠へのリスペクトが入っているのだろうか?

ちなみに、ヨドバシカメラマルチメディア町田店は、店舗の大半が神奈川県相模原市南区にあるのに、一部が東京都町田市に掛っているので所在地を東京都町田市としている。ややこしや、ややこしや。

Bluetoothでバッテリー電圧チェック「キジマBatt Check」 ― 2024年12月24日 00時00分00秒

今日はバイクネタですまん。普段あまりバイクに乗れないので、久しぶりにバイクを出すと、たいていバッテリーがかなり減っている。下手をすると2~3か月ぐらい乗れないことがあるので、バッテリーにとってはかなりシビアコンディションだ。

バッテリーの充電は、TecMate社製Optimate4 Dual Programを使っている。この充電器はバイクのバッテリーに繋ぎっぱなしにするのが向いているのだが、ハニワシャコは電源が遠いのと、付けっぱなしにしているとOptimate4 Dual Programを盗まれる可能性もあるので、その都度バッテリーを車体から外して充電している(なお、バイクメーカーのホンダもバッテリーメーカーのGSユアサも、車体からバッテリーを降ろして充電するように書いている)。ほかに古いGZC-550BDのOEM版オートバックスBC-05S(輸入者:日本電池)も併用している。Optimate4 Dual Programだとなかなか満充電にならないので。【追記】バッテリーを外したままにしないのは、バイクのバッテリーを外しておくとバイクの時計を設定し直さないといけなくなるのと、ECUの学習内容が消えてしまうのと、車体に電気が流れている方がバイクが錆びないような気がするからだ。【追記ここまで】

その充電のタイミングなのだが、1か月もバイクに乗らないでいたら充電した方がよいという考えで充電しているが、なかなか出来ないことも多い。バイクカバーを外して、バイクの左側に作業スペースのあるところにバイクを動かして、ヘキサゴンレンチで車体側面のサイドカバーを外して、バッテリーを押さえているナットを外して、プラスドライバでバッテリー端子を外す。バッテリー降ろすだけで3種類も工具を出さなければいけない。ホンダCRF250L(MD38)のバッテリーを外すのは面倒くさいのだ。以前乗っていたヤマハDT200R(3ET)だと、サイドカバーはマイナスドライバまたはコインで外れ、バッテリーはゴムバンドでフックに掛けて固定されていた。工具は端子を外すプラスドライバだけだったのだ。それにサイドカバーを止めているマイナスのネジは裏側にプラスチックのワッシャが付いていて、サイドカバーからネジが脱落しないようになっていた。ホンダCRF250Lのヘキサゴンの止めねじはぽろっと取れてころころとどこかにいってしまう。

こんなに面倒くさいのに、バイクから降ろして充電しようと測ってみたらあんまり減ってなかったということもあったり、1か月しか空いていないのにかなり減っていたということもあった。

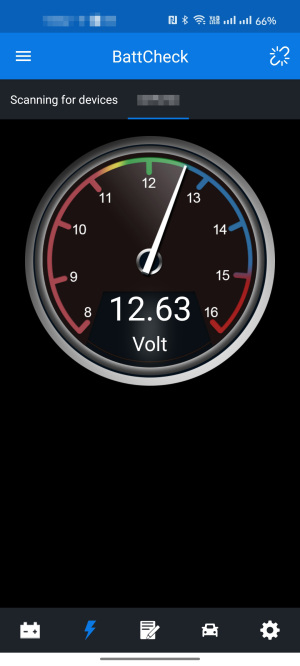

本当はバイクに乗っているときにちゃんと充電できているのかを電圧計で見てみたいのだが、なんかいいものがない。最近の新しいバイクだと電圧表示のあるバイクもあるみたいでちょっと羨ましい。

それで、Bluetoothでバッテリー電圧をスマホに飛ばしてチェックできる「キジマBatt Check」というものを見つけたのだが、バッテリーに直付けするので常時電気を消費しているらしい。調子のよいバッテリーでも2か月は放置できないと書かれている。それで買うか買うまいかずっと躊躇していた。

でも、乗らないのなら1か月に1回は充電した方がよいのだから、その充電の決意を高めるために「こんなに電圧が下がっている!」という証拠が自分に突きつけられるのはよい。頑張って充電の準備したのにあんまり電圧が下がってなかったということもなくなるし。

ということで、キジマBatt Checkを買ってみた。最初、ヨドバシドットコムで買おうと思ったらお取り寄せになっていて、まあいつ届いてもいいかと思っていて2日ぐらいしたときに、Webikeを見たら、Webikeの方が安くて即日発送だったので、ヨドバシの方はキャンセルしてWebikeに発注した。今ヨドバシドットコムに在庫残少であるのは私が注文してキャンセルしたからだ(キャンセル時点でヨドバシからメーカーへの発注は済んでいた。それでもキャンセル可能なのがヨドバシの偉いところ)。すまん。

さっそく、CRF250LのBTX7L-BSにキジマBatt Checkを取り付けてみた。キジマBatt Checkのケーブル端はU字型になっていて、バッテリー端子を完全に外さなくても緩めて差し込んでもう一度ねじを締めるだけで装着可能だ【写真1参照】。ただ、私は端子の掃除をしたかったので、全部外してCRCエレクトリッククリーナーを吹き付けて拭き取ってから、キジマBatt Checkの端子を取り付けた。キジマBatt Checkの本体部分は、バッテリ右側にある、スターターリレースイッチの裏側にすきまがあるので、そこに入れた。念のためそのあたりのケーブルとキジマBatt Checkとをタイラップで縛っておいた(接着用の両面テープも購入時に付いていたが)。【写真1】をみると、なんかの追跡装置とかリモートの起爆装置みたいでちょっと怪しい(笑)。

このキジマBatt Checkの本体はどこにあってもよいのだが、Bluetoothの電波を飛ばす関係上あんまり奥まったところだと遠くまで届かなくなりそうなので、CRF250Lの場合はバッテリー右横のスターターリレースイッチの裏側でちょうどいい感じかもしれない。

スマホの方には、取扱い説明書にあるQRコードからそれぞれのOSに応じたアプリストアからダウンロードしてインストールする。androidの場合はBattCheckというアプリで、提供元はAROFLY International Inc.になっている。

BattCheck(AROFLY International Inc.)(GooglePlay)

↑上記リンクは端末のOSやバージョンによって変わる可能性があるので、取扱説明書に従ってくだされ。

あとは、説明書にしたがってBatt CheckとスマホのBatt Checkアプリとの間でペアリングするのだが、重要な点は「android OSのBluetooth設定からペアリングせず、必ずアプリ内でペアリングすること」だ。OSの設定の方でBluetoothのペアリングをしてしまうと、アプリの方でペアリングできなくなる。間違えてOSの方でペアリングしてしまった場合は、OSの設定からペアリングを解除してからBattCheckアプリの方でペアリングすればよい。

ペアリングが終わると、名前を変えられるので、自分で分かりやすい名前を付けておくとよい。このBattCheckアプリからは5個のBatt Check本体とペアリング可能で、複数のバイクや自動車にBatt Checkを取り付けて、1台のスマホでバッテリーチェックができる。Honda CRF250LなのにTriumph Tiger 1200とか名前付けてもよい(泣)。

さて、Batt CheckとBattCheckアプリの使い心地だが、まず、Bluetoothの電波は、私の場合はバイクから7mぐらい離れたリビングの中からバッテリーチェックが可能なので、クソ寒い朝に電圧測りに行かなくて済むようになった。なお、スマホのWi-Fiは止めていないし、自宅の2.4GHzのWi-Fiも付けっぱなしで7mぐらいは通信可能だった(スマホはOPPO Reno7 A)。ただ、リビングの奥の方(ハニワシャコから離れる方)にいくとつながらなくなる。

BattCheckアプリの方は特に難しいところはないが、BluetoothでBattCheckとスマホとが接続しているかいないかの鎖のようなアイコンが、切れているような絵のとき(【写真2】)が接続されていて、鎖が2個がっちり輪を閉じているような絵のとき(【写真3】)が接続されていない。感覚的に逆のような気がするが、そういうことになっているので慣れるしかない。

走行中の電圧もスマホで見られるそうなのだが、走行中はスマホはウエストバッグの中に仕舞っていて、スマホをハンドルなどに付けていないので、停車中しか見られないがまあ仕方ない。走行中に電圧が15Vを越えていると異常だということだ。BattCheckアプリには、早期警告機能というのがあって、過少電圧や過剰電圧が続くと端末に着信音とバイブが届くらしい。

GSユアサのVRLA(制御弁式)オートバイバッテリー取扱説明書によると端子電圧が12.4V未満だと充電した方がよいとのことだ。

自分のCRF250Lに装着した感じでは、走行直後は13V以上で、その後少しずつ下がっていって、翌日には12.8V台、翌々日以降には12.6V台という感じだ(気温5℃前後)。

アマゾンにはBluetoothの電波が全然届かないとかペアリングできないとかの評価がたくさんあって買うか迷ったが、ほとんどが電波の知識のなさそうな人の評価っぽかったので、思い切って買ってみてよかった。Bluetoothの電波が届かないという人は、BattCheck本体の設置場所(金属のカバーの内側などに設置すると電波が遮蔽されて届かない)や2.4GHz帯の電波の干渉がないか(電子レンジにアースとってないとか端末がBluetoothとWi-Fi2.4GHzの両立がうまく出来ない機種だとか)をよく調べた方がよいと思う。あんまり遠くまでBluetoothの電波が届くとお互いに干渉するし消費電力も大きくなってバッテリーの消費が早くなって本末転倒なので、このぐらいの消費電力(待機電流2.0mA以下)で十分なんじゃないかな。

なお、キジマBatt Checkの動作温度は-40℃~85℃で、防水規格はIP66だ。動作温度がすごいけど、バイク用を謳う以上はこれぐらいの幅がないと駄目なのかもしれないね。

あと、スマホのOSがメジャーアップデートした直後にBattCheckアプリがうまく動かないことがあるらしく、その場合はBattCheckアプリの対応(アップデート)待ちになるらしい。OSのメジャーアップデートは慌てて当てない方がよさそう。

【追記】

キジマのBattCheckは、Quitewin Technology Corporationという会社のBattCheck Model BC-01という製品のようだ。キジマのBattCheckには日本語の紙のマニュアルが付いていたが、勝手にネットにアップするわけにもいかずどうしたものかと思っていたら、製造元のQuitewin Technology Corporationが英語版のマニュアルをPDFでアップしていたのでそのリンクを張っておく。購入前にマニュアルを確認したい方は以下でどうぞ。

BattCheck(BC-01) Instruction Manual(PDF 4.3MB)

【追記ここまで】

PIONEER BDR-XD08SV外付け光学ドライブ用ケース「RLSOCO」 ― 2024年12月19日 00時00分00秒

写真の多い記事やよく調べないと書けない記事を書くのは時間が掛かるので、簡単に書ける記事を優先的にアップしていくことにする。

レッツノートCF-SR3には光学ドライブがないので(光学ドライブありモデルの設定がない)、外付けポ ータブルBD/DVD/CDライターを買った話はした。

PIONEER BDR-XD08SV 外付型ポ ータブルBD/DVD/CDライター ― 2023年09月19日

このPIONEER BDR-XD08SV って薄型でコンパクトでよいのだが、付属のケーブルと一緒に収納するよい方法が見つからず持ち運びに困っていた。というかほとんど持ち歩いていなかった。

調べると、RLSOCOという中国のメーカーがPIONEER BDR-XD08SVにぴったりのセミハードケースを販売していることがわかった。

アマゾンで見つけたが、楽天にも他の販売者が同一品とおぼしきものを販売していたが、サイズの記載がないため全く同一品かどうかわからないので、アマゾンアンチではある私だが、アマゾンで買うことにした。

届いた”Pioneer専用収納ケース RLSOCO pioneer 外付け ドライブ収納ケースPioneer BDR-XD07B /BDR-XD07S/ BDR-XD07UHD/BDR XS07S Blu-ray Burner External Drive & BDR-XD08UMB-S/ XD08B/BDR-XD08S/BDR-XD08G等対応(ケースのみ)”は、PIONEER BDR-XD08SVにぴったりで、フタの内側のメッシュ部分にケーブルも入れられる。

セミハードケースなので、フタの内側に入れたケーブル類は下側に収納したPIONEER BDR-XD08SVに接触することはない。鞄の中で押されてPIONEER BDR-XD08SVのアルミ筐体が凹んだりすることはなさそうだ。

上の写真はRLSOCOのアップしているPIONEER BDR-XD08BKの写真なので、ドライブ本体色が黒になっているが、私の使っているのはシルバーの方だ。シルバーにしたのは、黒だと鞄の中とかで見つかりにくくなるからだ。この手の周辺機器で持ち歩く可能性のあるものは以前から暗色は避けるようにしている。

Pioneer専用収納ケース RLSOCOに問題点があるとすれば、PIONEER BDR-XD08SVはせっかく薄型で14.8 mmの厚みしかないのに、このRLSOCO pioneer 外付け ドライブ収納ケースに入れると厚さが48mmになってしまうことか。これは先に書いた、付属ケーブルの収納の問題と背反なのでまあ仕方ない。

ケーブルを入れてもまだ余裕があるので、紙のDVD・CDケースに入れたディスクを何枚か持って行くことも可能だ。プラスチックのDVD・CDケースは入らない。

なお、付属のケーブルは、Type-Aオス→TypeCのUSB3.1ケーブルとType-Aメス→TypeCの2本が入っていて、レッツノートCF-SR3にはType-AのUSB(3つ)もType-CのUSB(2つ)のどちらもあるので、通常はType-Aオス→TypeCだけで使っている。付属のケーブルの代わりにType-C→Type-Cのケーブルを持って行ってもよい。

パソコンでの光学ディスクの再生環境についてはいろいろと問題がある(特にBlu-ray)ので、別記事にしたい。

レッツノートCF-SR3の液晶保護用にサンワサプライIN-WETSL13BK ― 2024年09月16日 00時00分00秒

荒野の故障ブログへようこそ(泣)。

家族用のレッツノートCF-SR3が液晶破損で有償修理になってしまった(修理代金50,600円税込)ことは既に書いた。

レッツノートCF-SR3の液晶画面に筋が・・・【追記あり】液晶破損で有償修理 ― 2024年09月12日

それでどうやらリュックサックなどに縦方向にレッツノートを入れるとあまり耐衝撃性がよくないっぽいことがわかったので、インナーケースをつかうことにした。

その場合、ジッパーで開閉する方式だと、ジッパーが傷の原因になるだけでなく、ジッパー部分には衝撃吸収性がないので、肝心の側面保護が果たせない。それでジッパーのないもので、鞄やリュックにいれたときにかさばらないインナーケースを探してみた。

サンワサプライのPCプロテクトスーツ(13.3インチワイド・ブラック)IN-WETSL13BK(JANコード:4969887746479)が、レッツノートCF-SR3に丁度よい大きさで、かつジッパーがなくてスリップイン方式で、その側面に当たる部分は縫い目になっているのでより耐衝撃性が良さそうな感じなので買った。

ヨドバシカメラの店頭でPCプロテクトスーツ(13.3インチワイド・ブラック)IN-WETSL13BKを選んで、レジに持って行って試しにノートPCのサイズ合わせをさせてほしいといったら(※)、快諾してくださり、「レジでなくとも店員に言ってもらえれば開封できないもの以外は試せますので遠慮なく申しつけてください」とのことだった。店頭で買えるのはこういうところがありがたい。ヨドバシカメラ店頭、ヨドバシドットコムどちらも税込1,770円だった。

【追記】※自分はサンワサプライの袋の上からレッツノートを載せてサイズ確認だけでいいと思ってそう言ったら、店員さんが「開けて中にノートPCを入れて確認した方がいいですよ」といいながら開封してくれたのだった。実店舗はこういうところがいいよね。【追記ここまで】

サンワサプライPCプロテクトスーツ(13.3インチワイド・ブラック)IN-WETSL13BKとレッツノートCF-SR3の関係は、写真の通りだが、短辺の幅はちょうどいいぐらいで、長辺側は少し余る感じだ。材質はネオプレーンで、耐衝撃性はありそう。特に今回一番保護したい側面に縫い目があってそこが厚くなっているのは安心感がある。

【追記】

このインナーケースとは直接関係ない話題だが、レッツノートってこういうレガシーインターフェースがたくさんあるところも魅力の一つだったりする。見えている側面には、アナログRGB(D-Sub15ピン)、USB 3.0 Type-A×2、SDメモリーカードスロット、セキュリティスロットがある。反対側には、DC-IN、HDMI出力、Thunderbolt 4対応のUSB 3.1 Type-C×2、USB 3.0 Type-A、有線LANがある。

【追記ここまで】

自分用にサンワサプライのPCプロテクトスーツ(13.3インチワイド・ブラック)IN-WETSL13BKをまず1個買ってしばらく使ってみてよい感じだったので、家族用にはヨドバシドットコムで追加で買った(家族の修理中のCF-SR3は水曜日到着予定)。レッツノートCF-SRシリーズをお使いの方にはお勧めできるインナーケースだ。

しかし、頑丈が売りのレッツノートでこんなケースを買わなければならないなんてちょっとがっかりだ。以前のレッツノートだと、自転車の前かごに入れて移動している人なども見かけるぐらいだったのに(さすがに自分はそんなことはやらないが)。CF-SRシリーズやCF-FVシリーズなどの新しい薄型レッツノートは側面に関してはもう他社のノートPCと同じようなレベルだと思っておいた方がよいのだと思う。

【追記】OPPO Reno7 AにGoogle Cameraで撮った写真だが、なんかピントが甘いなぁ。Micro Nikkorなどで撮り直すのも面倒なのでこれで我慢してくだされ(泣)。ああHUAWEIのカメラはよかったよなぁ。P20 liteって新品で1万2千円で買ったスマホだったのに。

【追記ここまで】

【関連追記:2024年9月22日】

レッツノートCF-SR3の液晶画面に筋が・・・【追記あり】液晶破損で有償修理 ― 2024年09月12日

レッツノートCF-SR3液晶割れ修理から返ってきたが… ― 2024年09月22日

AF-S VR Zoom-Nikkor 70-300mm f/4.5-5.6G IF-EDは遠景が弱い ― 2024年08月06日 00時00分00秒

なかなか更新できずすまんです(泣)。

今日は、AF-S VR Zoom-Nikkor 70-300mm f/4.5-5.6G IF-EDの話だ。そんな古いズームレンズの話を今頃されても…と思う方も多いと思う(泣)。まあ付き合ってくだされ。

AF-S VR Zoom-Nikkor 70-300mm f/4.5-5.6G IF-EDは、横浜のカメラはスズキに寄ったときに12kぐらいだったので買ったものだ。

絞り環のないGタイプだし、いまとなってはAF-P NIKKOR 70-300mm f/4.5-5.6E ED VRの方が評判がいいし、であんまり興味が湧かなかったのだが、ニコンのFTZアダプターとZ6ボディだとAF-Sレンズでないとオートフォーカスが効かないので、AF-Sの望遠持っておいても損はないかなと買ったのだった(相場よりもかなり安かったし)。

70-300mmは、既にAI AF Zoom-Nikkor ED 70-300mm F4-5.6Dを持っている。これは、AI AF Zoom-Nikkor 80-200mm f/2.8D ED <NEW>を修理に出したときに望遠ズームがないとスポーツが撮れなくて困るので7.5kで見つけて買ったものだ。

それで、もとのAF-S VR Zoom-Nikkor 70-300mm f/4.5-5.6G IF-EDの話題に戻るが、このレンズはJR久留里線の上総亀山駅で撮影すると、画像が油絵のようになるのでなんでだろうと思っていた。もう一度他のレンズも持って再撮影したいと思っているのだが、この猛暑で実現できていない(泣)。

そこで、コバルトブルーの灯台様のレンズの話題 128本目 【AF-S VR Zoom-Nikkor 70-300mm f/4.5-5.6G IF-ED】を拝見すると、以下のように書かれている。

▼選ばせる撮影距離

ハッキリ申し上げてストレス。手軽な望遠レンズであるが故に、もっと自由な発想で結果を出せるかと思えば、200mmオーバーでの遠景で得られるピント面は安いテレコンバーターを付けたような傾向が目立ちます。望遠レンズにおいては誤魔化されても困るので、気温の低い季節で今回はテストできてよかったとも思った次第です。

具体的には全レンジを使う場合、最短~25m程度が守備範囲という印象。また200mmから先はオマケ。使っていて大きく機嫌を損ねたので早々に掃きました。

まったくその通りだと思う。300mmまでの望遠ズームレンズで200mmを越えるとあまり描写がよくなくなるのはよくあることだが、このAF-S VR Zoom-Nikkor 70-300mm f/4.5-5.6G IF-EDは焦点距離200mm以上でかつ遠景だと画質が極端に落ちるのだ。200mm以上の焦点距離でも近くを取るとそんなに悪くはない(【作例1】参照)。

【作例1】JR久留里線レール終端(上総亀山駅:千葉県君津市):Nikon Z6、AF-S VR Zoom-Nikkor 70-300mm f/4.5-5.6G IF-ED、300mm、絞り優先AE(F8、1/320秒)、ISO-AUTO(ISO 500)、ピクチャーコントロール:オート、AWB(4820K)、マルチパターン測光、シングルポイントAF、手ぶれ補正ON、自動ゆがみ補正ON、高感度ノイズ低減:標準、手持ち撮影、RAWファイルを-0.68EV補正したものをJPEGに書き出しリサイズ、Nikon NCフィルター、バヨネットフード HB-36

【作例1】は、またJR久留里線上総亀山駅に行ってきた ― 2024年06月21日と同じ場所から撮ったものだが、こんな場所(上記【作例4】参照または上総亀山駅終端部Googleストリートビュー参照)だ。ほんの1mぐらい先にあるものだと焦点距離300mmでもそんなに破綻していない。しかし、右手にある掲揚ポールのあたりにピントを合わせるともう画質は悪い。

【作例2】久留里線933D列車上総亀山駅(千葉県君津市):Nikon Z6、AF-S VR Zoom-Nikkor 70-300mm f/4.5-5.6G IF-ED、300mm、絞り優先AE(F8、1/320秒)、ISO-AUTO(ISO 220)、ピクチャーコントロール:オート、AWB(4950K)、マルチパターン測光、シングルポイントAF、手ぶれ補正ON、自動ゆがみ補正ON、高感度ノイズ低減:標準、手持ち撮影、Nikon NCフィルター、バヨネットフード HB-36

【作例3】【作例2のトリミング】久留里線933D列車上総亀山駅(千葉県君津市):Nikon Z6、AF-S VR Zoom-Nikkor 70-300mm f/4.5-5.6G IF-ED、300mm、絞り優先AE(F8、1/320秒)、ISO-AUTO(ISO 220)、ピクチャーコントロール:オート、AWB(4950K)、マルチパターン測光、シングルポイントAF、手ぶれ補正ON、自動ゆがみ補正ON、高感度ノイズ低減:標準、手持ち撮影、Nikon NCフィルター、バヨネットフード HB-36

ということで、望遠端で望遠だと画質がアレなレンズだと分かった。これだと遠距離というか25mよりも先を撮るなら、AI AF Zoom-Nikkor ED 70-300mm F4-5.6Dの方がいいかもしれない。AI AF Zoom-Nikkor ED 70-300mm F4-5.6Dは軽くて小さいし。問題は、FTZ経由でZボディだとオートフォーカスにならない点だ。ただ、これはライカMマウントレンズをZボディでAF可能なサードパーティ製電子マウントアダプターにニコンFマウントレンズ→ライカMマウントボディのアダプター2段重ねでオートフォーカス可能だ。そのうちTECHART TZM-02買うかも。

涼しくなったら、AF-S VR Zoom-Nikkor 70-300mm f/4.5-5.6G IF-EDとAI AF Zoom-Nikkor ED 70-300mm F4-5.6DとAI AF Zoom-Nikkor 80-200mm f/2.8D ED <NEW>とAI Nikkor ED 180mm F2.8S + TC-201などを比較してみたい。

AF-P NIKKOR 70-300mm f/4.5-5.6E ED VRほしくなるよねぇ……。

【関連】

プロ野球開幕戦(DeNA対巨人)でAF-S VR Zoom-Nikkor 70-300mm f/4.5-5.6G IF-EDを使ってみた ― 2021年03月27日

結局FTZマウントアダプターも買った ― 2021年12月01日

【関連追記】

AI AF Zoom-Nikkor ED 70-300mm F4-5.6Dの遠景作例を追加した。

ニコンが旧MF一眼レフカメラ・レンズのメンテナンスを期間限定で実施\(^o^)/ ― 2024年08月21日

またJR久留里線上総亀山駅に行ってきた ― 2024年06月21日 00時00分00秒

世間はニコンZ6IIIで盛り上がっているようだが、ちょっと情報収集が十分でなくて記事に書ける状態ではないので、別の話題ですまん。Z6IIは情報を集めてからまた書きたい。

さて、バイク(Honda CRF250L)のバッテリーを4月に交換して、東京湾アクアラインでJR久留里線の上総亀山駅まで行った話はしたが(重量380gの望遠単焦点ミラーレンズTTArtisan 250mm f/5.6 Reflex ― 2024年06月06日参照)、そのときにバイクの時計が1時間ほどずれていて、列車が来ると思って待っていたら来なかった話もした(泣)。それでもう一度列車が来る時間に撮りに行きたいと思っていた。

【追記】ちなみに、久留里線上総亀山駅は、平日08:33着の923Dが折り返し08:48発の木更津行き928Dになって出ていった後は、14:11着の933Dまで列車は来ない。それが14:27発の938Dとなって出ていったあとは、16:59着の939Dまで列車は来ない。要するに08:48のあと、14:11まで列車は来ないし、14:27のあと16:59まで上総亀山に列車は来ない。なお、季節によってはこの933Dと938Dはなくなり、日中に列車が来ないことがある。たしか昨年の12月までがそうだった。【追記ここまで】

以前にも書いたが、JR久留里線は、木更津から久留里を経て上総亀山で終点なのだが、木更津-久留里間の列車は多いが、久留里-上総亀山間は列車が少ない。しかも久留里-亀山間を廃止にするという案もあるようなのだ。これは、早いうちに写真を撮っておかねば。

それで天気のいい平日にまたまた上総亀山までバイクで行ってきた。

こんどは、バイクの時計もあっているし、Garminのバイク用ナビzumo396の表示も現在時刻表示に変更した(デフォルトでは到着予想時刻表示)ので、列車到着時間の30分以上前には上総亀山駅に着いた。

【写真1】久留里線933D列車上総亀山駅(千葉県君津市):Nikon Z6、AF-S VR Zoom-Nikkor 70-300mm f/4.5-5.6G IF-ED、300mm、絞り優先AE(F8、1/320秒)、ISO-AUTO(ISO 220)、ピクチャーコントロール:オート、AWB(4950K)、マルチパターン測光、シングルポイントAF、手ぶれ補正ON、自動ゆがみ補正ON、高感度ノイズ低減:標準、手持ち撮影、Nikon NCフィルター、バヨネットフード HB-36

久留里線の終点付近から300mmで狙った。ただ、陽炎ゆらゆらのせいか、ここからAF-S VR Zoom-Nikkor 70-300mm f/4.5-5.6G IF-EDで狙うと油絵で描いたみたいな写真になってしまう(写真2参照)。

【写真2】【トリミング】久留里線933D列車上総亀山駅(千葉県君津市):Nikon Z6、AF-S VR Zoom-Nikkor 70-300mm f/4.5-5.6G IF-ED、300mm、絞り優先AE(F8、1/320秒)、ISO-AUTO(ISO 220)、ピクチャーコントロール:オート、AWB(4950K)、マルチパターン測光、シングルポイントAF、手ぶれ補正ON、自動ゆがみ補正ON、高感度ノイズ低減:標準、手持ち撮影、Nikon NCフィルター、バヨネットフード HB-36

陽炎のせいなのか、手ぶれ補正のせいなのか、はたまた何らかの画像補正のせいなのかわからないが、こんな油絵みたいな画像になっている。

これと関係ありそうなのだが、ここで撮影するとニコンZ6のAFがあわなくなり、AF-Sモード(ピントが合ったときだけシャッターが切れるモード)にしているとシャッターが切れなくなる。いろんなところにAFターゲットを変えてみてもシャッターが切れない(ピントが合わない)。仕方なく、レンズのピントリングを動かすとシャッターが切れる。これでシャッターチャンスを逃す。画像を見るとこんな油絵なので、そりゃピント合わないよなぁと思う。あとは、一脚を使うとよいのかもしれない。これだったら、AI Nikkor ED 180mm F2.8SとTC-201Sで360mm相当とか、D300SにAI AF Zoom-Nikkor 80-200mm f/2.8D ED <NEW>で300mm相当の方がよい写真が撮れるかもしれない。また試してみたい。

この933D列車は14:11に上総亀山に着いて、折り返し14:27発の938D列車木更津行きになる(写真3)。

【写真3】久留里線938D列車上総亀山駅(千葉県君津市):OPPO Reno7 A(CPH2353)android13、焦点距離4.71mm(35mm判26mm相当)、プログラムAE(F1.7、1/1428.6秒、ISO 111)、AWB、Gcam MGC_8.9.097_A11_V24_ENG(バージョン 8.9.097.540104718.33)、JPEGからりサイズのみ

つづく。

重量380gの望遠単焦点ミラーレンズTTArtisan 250mm f/5.6 Reflex ― 2024年06月06日 00時00分00秒

「TTArtisan 250mm f/5.6 Reflex M42マウント」というミラーレンズが発売されたようだ。

重量380gの望遠単焦点レンズ「TTArtisan 250mm f/5.6 Reflex」

株式会社焦点工房は、銘匠光学の交換レンズ「TTArtisan 250mm f/5.6 Reflex M42マウント」を6月4日(火)に発売した。希望小売価格は税込7万2,000円。

ミラーレンズなどの愛称で呼ばれる反射光学系を採用した望遠単焦点レンズ。250mmの焦点距離を持ちながら、重量380gと軽量な点を特徴としている。他の多くの反射望遠レンズと同様、オートフォーカス機構は備えていない。

ミラーレンズはNikkorが群を抜いてよいのだが(ニッコール千夜一夜物語第十三夜 <New>Reflex-Nikkor 500mm F8<補遺>「リング状のボケ形状について」参照)、いまは全部生産終了だ。

ミラーレンズは焦点距離の割りにレンズ全長が短いのがメリットだが、250mmだとそんなにメリットが無いのではないかという疑問点が一つ、もう一つは、250mmで希望小売価格が税込7万2,000円って高くないかというのも疑問点。250mmって70-300mmのズームに含まれているから、オートフォーカスやズームという便利さと重さや短さや価格を総合評価して、250mm F5.6のミラーレンズが売れるのか心配してしまう。

しかもミラーレンズだとボケがリングボケになってしまうので、そのデメリットも合わせて考えると、本当にこれ売れるのかと思ってしまう。

<New>Reflex-Nikkor 500mm F8だと、500mmという焦点距離はなかなか安く済ませられないし、ミラーレンズ以外で500mmのレンズは重くて長い。だからミラーレンズの勝機・商機がある。でも250mmだと競争相手が多すぎる。しかも7万円でしょ。だったらAF-P NIKKOR 70-300mm f/4.5-5.6E ED VR買うよ。ニコンZではMFになってしまうがAI AF Zoom-Nikkor ED 70-300mm F4-5.6Dもコンパクトでよい。

ということで、せっかくの新レンズをディスってしまったが、500mmとか1000mmとかを出してくれるのなら、買うかも。ただし、値段はもう少し頑張って欲しい。あと日本政府や日銀は円安をなんとかして欲しい。

ということで、<New>Reflex-Nikkor 500mm F8が欲しくなってしまったゾ。月とか撮るのならボケは関係ないのでミラーレンズで問題ない。

写真は記事と微妙に関係しているかも。

【写真1】上総亀山駅(千葉県君津市 2024年4月):Nikon Z6、AF-S VR Zoom-Nikkor 70-300mm f/4.5-5.6G IF-ED、300mm、絞り優先AE(F8、1/640秒)、ISO-AUTO(ISO 500)、ピクチャーコントロール:オート、AWB(4880K)、マルチパターン測光、シングルポイントAF、手ぶれ補正ON、自動ゆがみ補正ON、高感度ノイズ低減:標準、手持ち撮影、Nikon NCフィルター、バヨネットフード HB-36

2024年4月にバイクのバッテリーを交換したので、思いつきでバイクで東京湾アクアライン経由で千葉県の上総亀山駅に行って撮った(チェーン交換前だ)。バイクの時計が1時間ほどずれていて全然列車が来ないのにちょっと待ってしまった(泣)。帰宅してからGarminのナビにデフォルトで到着時刻予想表示が出ているのを、現在時刻表示に変えた(GPS由来の時刻表示なのでずれにくい)。列車が来る時間にもう一度撮りに行きたいと思っているのだが、天気と自分の予定とがうまく合わない。

なお、JR久留里線の久留里-上総亀山間は廃止する話が出ている。いまでも久留里から先は本数が極端に少ない。話がずれるが、東京湾アクアラインが開通したときに、鉄道も併設しておいたらよかったのではないかという気がする。というのも、東京湾アクアラインは、特定の時間に渋滞が酷く、迂回路は東京湾をぐるっと回るか東京湾フェリーしかないので、鉄道なら渋滞に関係なく行き来出来るからだ。どのみちストロー効果で木更津は衰退してしまっているので、どうせなら東京や川崎や横浜のベッドタウンになるように、時刻が確実な鉄道が東京湾アクアラインで繋がっていれば久留里線の沿線も生き残れたのかもしれないと思った。

AF-S VR Zoom-Nikkor 70-300mm f/4.5-5.6G IF-EDは、レンズ内手ぶれ補正を搭載したため、その前のAI AF Zoom-Nikkor ED 70-300mm F4-5.6Dよりも約240g重くなって、太く長くなってしまっている。両方とも所有しているが、どちらも200mmを越えると画質がちょっとアレになってくる。撮り比べてもどっちで撮ったのか分からないぐらい描写は似ている。厳密に撮り比べていないが、ハニワニワでちょっととっかえひっかえしたぐらいでは、AI AF Zoom-Nikkor ED 70-300mm F4-5.6DとAF-S VR Zoom-Nikkor 70-300mm f/4.5-5.6G IF-EDはExifを見ないと分からない。

その点、さらに後継のAF-P NIKKOR 70-300mm f/4.5-5.6E ED VR(DXじゃない方)は、200mmを越えた部分でも描写がよくなっているらしい。NIKKOR Zに70-300mmがないので、AF-P NIKKOR 70-300mm f/4.5-5.6E ED VRはちょっと気になっている。

今回のAF-S VR Zoom-Nikkor 70-300mm f/4.5-5.6G IF-EDの望遠端300mmの撮影だが、背景の林にフォーカスポイントを持って行ってもZ6だと全然ピントを合わせてくれなかった。撮った画像をあとで拡大して見たら、なんか油絵で描いたみたいな描写になっていて、これじゃピント合わせられないよなと思った。ますますAF-P NIKKOR 70-300mm f/4.5-5.6E ED VRが気になる。

【写真2】【写真1をトリミング】上総亀山駅(千葉県君津市 2024年4月):Nikon Z6、AF-S VR Zoom-Nikkor 70-300mm f/4.5-5.6G IF-ED、300mm、絞り優先AE(F8、1/640秒)、ISO-AUTO(ISO 500)、ピクチャーコントロール:オート、AWB(4880K)、マルチパターン測光、シングルポイントAF、手ぶれ補正ON、自動ゆがみ補正ON、高感度ノイズ低減:標準、手持ち撮影、Nikon NCフィルター、バヨネットフード HB-36

【写真3追加】

【写真3】上総亀山駅のJR久留里線終点(千葉県君津市 2024年4月):OPPO Reno7 A(CPH2353)android13、焦点距離4.7mm(35mm判27mm相当)、プログラムAE(F1.7開放、1/1578秒、ISO 101、-2.5EV)、AWB、中央部重点測光、標準のカメラアプリ(バージョン 3.524.24)、JPEGからリサイズのみ

久留里線の終点の写真も載せておく(写真1もこの場所から300mmで撮ったものだ)。前にも書いたが、久留里線はもともと房総半島を横切る鉄道として構想され、木更津駅から上総亀山駅まで1936年に開通した。南半分は、大原駅から上総中野駅まで国鉄木原線(現いすみ鉄道)として1934年に開通していて、上総亀山駅と上総中野駅を結べば繋がるはずだった。木原線の木は木更津の木で、原は大原の原なので、木更津大原間繋ぐ気満々のネーミングだ。しかし、小湊鐵道が五井駅-上総中野駅間を1928年に開通させているので、上総亀山駅と上総中野駅を繋ぐ意義もなくなって、久留里線は上総亀山が終点となっている。小湊鐵道も上総中野から小湊まで繋ぐ予定だったが、諦めている。というかこんな人口少ないところに鉄道引きまくりで羨ましすぎるぞ。久留里線の久留里-上総亀山間はなんとかならないものかねぇ。

【さらに追加】

千葉県のサイトから、千葉県の鉄道路線図を転載した。

千葉県の鉄道路線図

【関連追記:2024年6月21日】

またJR久留里線上総亀山駅に行ってきた ― 2024年06月21日

Xperia 10 IV SO-52Cセットアップ→IIJmioタイプA(au網) ― 2024年05月04日 00時00分00秒

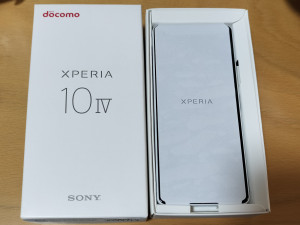

Xperia 10 IV SO-52C(ドコモ版)の未使用品が届いたので、セットアップした。IIJmioのau MVNOのSIMを入れてXperia 10 IV SO-52Cを起動させる。

auのhttps://www.au.com/content/dam/au-com/mobile/product/sim/devices/pdf/dcm_Xperia104SO-52C_14_au_SIM.pdfによれば、auのSIMでセットアップするにはWi-FiをOFFにしてから始めるように書いてあるのだが、このXperia 10 IV SO-52C(ドコモ版)は未使用品なので、それ以前のところから始まる。起動するとWi-Fiを有効にしろと言われる。これがあとで困ることになるのだが、仕方なく従う。

そしてandroidからandroidへの移行だからUSB Type-CーType-Cのケーブルで新旧スマホをつなぎ、後は指示に従う。

そうすると、Googleアカウントもファイルもアプリも全部新しいスマホにコピーされる。このときに新しいスマホに新しくアプリをインストールする際にWi-Fiを使うから(モバイル回線だとデータ量を食ってしまう)、Wi-Fiを有効にしろというのだろう。

使い始める際に、dアカウントを作れと言われて拒否選択肢がないので途中まで進めたらキャンセルや中止が出てきたので、ここでdアカウント作れ地獄から脱した。作りたい人は作ってもよいが、いままで無関係で過ごしてきた人はdアカウントには関わらない方がよいと思う(泣)。

それでSIMのAPN設定は何もしていないのにKDDIと表示されてアンテナ表示も立っている。試しに電話を掛けるとちゃんと鳴るし、このあとさまざまなログインをするときの2段階認証のSMSもちゃんと届く。しかし、この時点では、APNがきちんと設定されていないので、電話とSMS以外のデータ通信が全くできない。しかし、Wi-Fiにつないでいるので、データ通信ができてしまうため、モバイル通信でデータ通信ができないことに気づかない。

ここで、先ほどのhttps://www.au.com/content/dam/au-com/mobile/product/sim/devices/pdf/dcm_Xperia104SO-52C_14_au_SIM.pdfを参照する。Wi-Fiの繋がるところではWi-Fiはオフにしてから、設定→ネットワークとインターネット→SIM(KDDI)→KDDIをタップ→アクセスポイント名(このユーザーはアクセスポイント名設定が利用できません)→右上の+をタップして設定情報を入力する。

「このユーザーはアクセスポイント名設定が利用できません」と表示されているところがいやらしい。新規でAPNを設定する。

APNの設定内容は、IIJmioの場合、以下の通り。

APN設定情報

名前:iijmio

APN:iijmio.jp

ユーザ名:mio@iij

パスワード:iij

認証タイプ:PAPまたはCHAP

これでデータ通信もできるようになった(Wi-Fi有効に戻しておいてくだされ)。外でこれになったら検索もできないで詰むので、必ずでけかる前にAPN設定を済ませておくこと。なまじ通話とSMSができるものだから、これで繋がらなくて大慌てでサポートに電話したりする人が出るんだろうなと思う。MVNOがなかなか普及せず、キャリアの窓口で設定してもらう人が減らないのはこういう設定の罠とかがあるからだろうなぁ。由らしむべし知らしむべからずというのが、キャリアの根本にあるのだろう。

ところで、このXperia 10 IV SO-52Cでテザリングが上記の設定のままでできるのかは確かめていない。自分の端末ではないのでこれ以上はなかなか面倒だ。またあらためて報告したい。

【追記】

Xperia 10 IV SO-52Cはドコモ版なので、5Gはn78, n79しか対応しておらず、他方でau網ではn79はなく、SO-52Cではn78のみ5Gの周波数に対応しているのだが、IIJmioのタイプA(au網)のSIMでXperia 10 IV SO-52Cは、きちんと5Gの表示が出て5Gで通信しているようだ。Haniwa家付近ではXperia 10 IV SO-52Cは、n78の5Gで通信が確立することが多いようだ(5G NSAなのでn78/L3でLTE 4GのBand3と併用のようだ)。Xperia 10 IV SO-52Cをau網とりわけMVNOのIIJmioで使っても問題なさそうだ。

【追記ここまで】

あと、鬼門のLINEだが、USB Type-C-Type-Cのケーブルでつないだ場合には、事前のGoogleドライブへのバックアップをしていなくても(うっかりミス)、ちゃんと全部のトークなどが移行した。しかし、いつもそうなるとは限らないので、念のためGoogleドライブにLINEのバックアップを取ってから移行作業した方がよい。LINEの移行ガイドは、この肝心の部分が折りたたまれていて、必ずしろということがはっきりとわからなくなっている。

LINEあんぜん引き継ぎガイドからAndroidからAndroidへのLINEの引き継ぎ方法の「事前準備」の「トーク履歴をバックアップしよう」の部分だ。今回はケーブルでつないでいるからデータがコピーされたのだと思うが、そうでない場合には、一旦QRコードを読み込むと旧端末のデータは消され、新しい端末にはデータは来ないという悲劇に繋がる。復旧方法はない。私は以前これで過去のトークなどを全部失った。どうしていまだにこんな移行方法しかないのかLINEの技術力を疑う。私が生きているうちに必ずLINEを撲滅しようと思っている。はやくみんなほかのSkypeとかdiscordとかSlackに移行しようぜ。

最近のコメント