ニコンZ5II発表 ― 2025年04月03日 00時00分01秒

ニコン、AFを強化したフルサイズミラーレスカメラ「Z5II」(デジカメWatch)なのだそうだ。

フルサイズミラーレスカメラ「ニコン Z5II」を発売(ニコン)

ニコンZ5IIスペシャルコンテンツ(ニコンイメージング)

ニコンZ5II(ニコンイメージング)

ニコンは、35mmフルサイズセンサー搭載のミラーレスカメラ「Z5II」を4月25日(金)に発売する。価格はオープン。直販価格はボディ単体が25万8,500円、24-50キットが29万9,200円、24-200キットが35万8,600円。

ニコン、AFを強化したフルサイズミラーレスカメラ「Z5II」(デジカメWatch)

ニコンZ5の後継ということだが、ニコンZ5IIは、イメージセンサーは裏面照射型CMOSセンサーを採用している。ニコンZ5は表面照射だったはずだ。そうすると、ニコンZ5IIはニコンZ6IIの後継でもあるんじゃないかと思った。なぜならニコンZ6IIIは部分積層型CMOSセンサーの採用で、ニコンZ6IIよりもかなり値段が上がってしまったからだ。

あとの細かいところはちょっとチェックする時間がないので、また後で。

現場からは以上ですってどこの現場だ(笑)。

富士フイルムがカラーネガフィルムなど最大52%の値上げ(デジカメWatch) ― 2025年04月03日 00時00分00秒

富士フイルムがカラーネガフィルムなど最大52%の値上げ(デジカメWatch)なのだそうだ。

「写ルンです」包装仕様変更および写真フィルム一部製品の国内価格改定のお知らせ(富士フイルム 2025年4月1日)

富士フイルムイメージングシステムズ株式会社は4月1日(火)、写真フィルムの一部製品について、国内価格を改定すると発表した。また、レンズ付きフィルム「写ルンです」の包装仕様を変更する。

価格改定については、カラーネガフィルム(135サイズ)が約21~22%、レンズ付きフィルム(135サイズ)が約44%、リバーサルフィルム(135/120サイズ)が約31~52%の値上げとなる。理由を「部材・原材料価格および輸送コスト高騰への対応が困難になったため」としている。具体的な銘柄は明らかになっていない。

なにがどれだけ上がっていくらなのかわからないので、久々にナショナルフォートの価格表を参照した。

https://www.nationalphoto.co.jp/material_supplies/filim_color/

| 品名 | NP特価 |

|---|---|

| FUJIFILMリバーサル | |

| RDP100F 120(5) | ¥21,395 |

| RDP100F 135-36 | ¥4,950 |

| RDP100F 4×5(20) | ¥22,770 |

| RDP100F 8×10(20) | ¥86,460 |

| RVP50 120(5) | ¥22,880 |

| RVP50 135-36 | ¥4,950 |

| RVP100 120(5) | ¥21,395 |

| RVP100 135-36 | ¥5,445 |

| RVP100 4×5(20) | ¥22,495 |

| RVP100 8×10(20) | ¥86,240 |

| FUJIFILMカラーネガフィルム | |

| S-100 135-36 | ¥1,628 |

| FUJIFILM400 135-36※ | ¥2,112 |

| FUJIFILMインスタントフィルム | |

| instaxWIDE | ¥1,650 |

| instaxWIDE(2) | ¥2,992 |

| instaxWIDE(5) | ¥6,930 |

| instaxMINI | ¥737 |

| instaxMINI(2) | ¥1,419 |

| instaxMINI(限定フレーム)* | ¥814 |

| instaxSQUARE | ¥1,089 |

| instaxSQUARE(2) | ¥1,958 |

| レンズ付きフィルム | |

| カラー FUJIFILM 写ルンです 27枚撮り | ¥1,837 |

※上記ナショナルフォートのサイトでは「PRE400 135-36」と表記されているが、「PRE400 135-36」なるフィルムは聞いたことがなく、また最新フィルム価格表(PDF)(ナショナルフォート2025.4.1)には「FUJIFILM400 135-36」とあるので引用者が修正した。

また、「写ルンです」の包装が現行の「ガゼット(袋)」タイプから「紙箱」タイプへ変更されるそうだ。

「写ルンです」はいくつかストックがあるのだが、以前久々に使ったら無限遠風景で周辺部にピントが来ていなかったので全体にピントが甘いので、中身のフィルムを撮りだして使おうかなとも思っている。記念写真で近くに人物を置いて日の丸構図でかつネガからのプリントはかなりトリミングされることを想定した仕様なのだと思うが、ちょっと使いづらい。せっかくのフィルムなのでよいレンズで使いたい気分になっている。フィルムを取りだして(「写ルンです」はプレワインドなので取り出す前に暗黒下でシャッターを切って撮りきる(=パトローネにフィルムを巻き戻す)必要がある)、CONTAX G1にBiogonを付けて撮ろうかなという気になっている。

話が逸れるが、CONTAX G1は電池を入れっぱなしにしていると電池が消耗していざ使おうとすると36枚撮り1本持つか持たないかぐらいになっていることがある。CONTAX G1の電池はCR2リチウム電池を2本なので値段も高いし、最近はCR2リチウム電池を売っているところが減っている。BESTONという会社から、CR2互換の充電可能なリン酸鉄リチウムイオン電池と専用充電器が発売されているらしい。

スマートロックの電池にCR123A互換の充電器セットを買って、大幅コストカットになる!?(家電Watch 河原塚 英信

2024年3月22日)←この記事の電池はCR2ではなくCR123A互換電池だ。

たまにしか使わないCONTAX G1用にはこの充電可能なCR2互換電池がいいかもしれない。ただ、BESTONのサイトではCR2互換電池が見あたらないのがちょっと気になる。

検索するとプラタという会社がBESTONのCR2互換電池を輸入販売しているようだ。

CR2充電池 2個付き! CR2 USB充電器セット←充電器はCR2とCR123Aとが共用できるようだ。買うときはセット売りの電池がBESTONのものなのかチェックする必要がありそうだ。

『レンズ設計工学』『レンズのしくみ』中川治平著 ― 2025年04月01日 00時00分00秒

今日は4月1日なのだが、このブログではエイプリルフールはずっとやっていないので、嘘偽り無しの記事でいこう。実は「トランプ大統領が米国内で発売の交換レンズに絞り輪を義務づける大統領令に署名、従わないと100%の関税」とか考えたけど面白くないので却下だったりする。

さて、タイトルの『レンズ設計工学』『レンズのしくみ』中川治平著なのだが、以下の書籍だ。

レンズ設計工学

中川 治平(著)

東海大学出版部(東海大学出版会)

発行年月日:1986/08/31

ISBN-10:4486009436

ISBN-13:9784486009436

判型:A5

ページ数:213ページ

価格 ¥3,850(本体¥3,500)

版元の東海大学出版部に該当のページが見つからないのだが、まだ新本で手に入る本だ。なぜかヨドバシドットコムにいつも在庫複数があるようなので、ヨドバシドットコムで買った。送料無料で素早く到着。

どうして中川治平著の『レンズ設計工学』を買う気になったかというと、最近SG-imageなどの安価な新しいレンズのレンズ構成がシンプルなので、レンズ構成図を挙げることが多いのだが、よくわかっていないことがひとつ。

もうひとつは、最新のニッコール千夜一夜物語のニッコール千夜一夜物語 第九十三夜 Ai AF Zoom Nikkor 24-50mm F3.3-4.5Sでの佐藤治夫氏がいつにもまして詳しく書かれており、

それでは第1群、第2群それぞれの構成を少し見ておきましょう。第1群は凹凸凹凸4枚構成で、25-50mmと同様の構成にしました。広角超広角ズームレンズの1群の基本タイプは大きく分けて凸先行の凸凹凹凸構成と凹先行の凹凸凹凸構成の2タイプあります。この2タイプにはそれぞれ一長一短の特徴があります。私はフィルターサイズを極力抑えてダウンサイジングさせたかったので、中村さんが得意とした凹先行タイプを選択しました。もっと詳しく知りたい方は、是非ニッコール千夜一夜物語第五十五夜の「5,前玉の秘密」を読み返してください。さらに詳しく説明してあります。

とあり、ニッコール千夜一夜物語第五十五夜の「5,前玉の秘密」を見ると、

広角レンズの前玉(前群)には一般に2つのタイプが存在します。図2をご覧ください。1つは凸レンズ(正レンズ成分)から光学系が始まる「凸先行タイプ」です。そして、もう1つは凹レンズ(負レンズ成分)から始まる「凹先行タイプ」です。レンズに詳しい読者の皆さんは見覚えがあると思います。世界中の広角レンズから広角・標準ズームに至るまで、この2つのタイプに大別することができるのです。

読者の皆さんにはこの2つのタイプの広角レンズがランダムに混在するように感じるでしょう。しかし面白いことに、画角2ω=100°を越える辺りから前玉(前群)の様子が一変します。どのメーカーの超広角レンズも凹先行タイプとなり、凸先行タイプのレンズがほとんど無くなります。それはなぜなのでしょうか?その秘密は東海大学出版会から出版されている「レンズ設計工学/中川治平著」のP119に詳しく述べられています。その秘密は図2に示した2つのタイプにおける光線の屈折の振る舞いを観察することで理解ができます。

「その秘密は東海大学出版会から出版されている「レンズ設計工学/中川治平著」のP119に詳しく述べられています」なんて書いてあって、検索したらヨドバシドットコムに「在庫あり」なんてあったら、反射的にクリックしてるでしょう、これは。もう避けられない(笑)。

レンズ設計工学 [単行本](yodobashi.com)

ちなみに、東海大学出版会は1962年に設立され、2014年4月 に「東海大学出版会」を「東海大学出版部」へ名称を変更している。そのため、「レンズ設計工学/中川治平著」は、1986年の第1版第1刷は、「東海大学出版会」だが、私が買った2014年8月20日第1版第5刷では、「東海大学出版部」になっている。大学から独立した出版会から大学の一部門になったのだろう。大学出版部協会も2020年に脱退しているようだ。

ついでに書くが、東海大学創立者の松前重義著の『二等兵記』を読みたいのだが、古本しかないようで、東海大学出版部は『二等兵記 付記 召集事件の背景』(東海大学出版会、1977年)をちゃんと復刊というか重版してほしい。松前重義氏は、東北帝国大学出身の逓信省官僚で勅任官であるのに、日米開戦後に日本の生産力はアメリカ合衆国に遠く及ばない現実を各方面へ報告したことから、二等兵として召集されて1944年(昭和19年)に南方戦線へ送られたという経歴の持ち主なのだ。それが書かれているのが『二等兵記』なのだ。ほかにも『死地に追いやられた二等兵の手記』(旺文社、1957年)、『その後の二等兵』(東海大学出版会、1971年)などがある。松前重義氏は、1932年(昭和7年)に「無装荷ケーブル通信方式」を完成させた人でもある。

話はそれたが、もうひとつの本は、中川治平著『レンズのしくみ』だ。

『レンズのしくみ』

中川 治平(著)

ナツメ社

発行年月日:2010/08/10

ISBN-10:4816349383

ISBN-13:9784816349386

判型:B6

ページ数:227ページ

価格 本体¥1,380 + 税

こちらは新本で手に入らなかったので古本で手に入れた。『レンズ設計工学』よりも新しいレンズについての説明があるとのことなので、買った。

ということで、ニッコール千夜一夜物語 第九十三夜 Ai AF Zoom Nikkor 24-50mm F3.3-4.5Sも、中川治平著『レンズ設計工学』『レンズのしくみ』も項を改めて書きたい。今宵はここまでに致しとうござりまする(古)。

写真は、中川治平著『レンズ設計工学』(右)、中川治平著『レンズのしくみ』(左)だ。

フォト工房キィートスがユー・シー・エスへ事業譲渡 ― 2025年03月31日 00時00分00秒

ニコンOBが運営していてニコン製品の修理やオーバーホールに定評のある有限会社フォト工房キィートスが、2025年4月1日をもって、全事業を株式会社ユー・シー・エス(本社:千葉県習志野市、代表取締役社長 中島一憲)へ譲渡することとなったそうだ。

http://photo-kiitos.co.jp/

事業譲渡に関するお知らせ

~長年培ったカメラ修理技術を未来へ~

このたび、有限会社フォト工房キィートス(本社:東京都品川区、代表取締役 國井猛、長谷川勝)は、2025年4月1日をもって、全事業を株式会社ユー・シー・エス(本社:千葉県習志野市、代表取締役社長 中島一憲)へ譲渡することとなりましたので、お知らせいたします。

当社は、1998年の設立以来、ニコン製カメラおよびレンズの修理・オーバーホールを専門に手掛け、多くのお客様に高品質な修理サービスを提供してまいりました。しかしながら、カメラ市場の変化や技術者の高齢化に伴い、長年培ってきた技術を未来へと引き継ぐためには、新たな環境での事業継続が必要であると判断いたしました。

今回の事業譲渡により、当社のブランドおよび技術は、カメラのキタムラを運営するキタムラ・ホールディングスグループ(以下、KHDグループ)傘下のカメラ修理専門会社である株式会社ユー・シー・エス(以下、U.C.S.)へ移管され、今後の修理業務を担うこととなります。これにより、当社の技術が継承・発展し、より多くのカメラユーザーに修理サービスを提供できる体制が整います。

お客様へのご案内

2025年4月1日以降もU.C.Sにて引き続きニコン製カメラのキィートス修理を受け付けいたします。修理のご依頼やお問い合わせにつきましては、以下の新しい窓口をご利用ください。

<修理に関するお問い合わせ>

株式会社ユー・シー・エス キィートス修理受付窓口

住所:東京都品川区西大井1-8-1 西大井舘野ビル2F

(以下略)

U.C.Sは、カメラのキタムラの傘下のようだ。

会社は変わっても、キィートスの技術や精神が受け継がれるといいのだが……。

私達はニコンカメラ・レンズを専門に修理・オーバーホールを行っています。

㈱ニコンにて40年に亘り修理・オーバーホールを担当してきた経験をもとに、総勢7名の技術スタッフがニコンS型からニコンF5までのフイルムカメラを幅広く修理を行っています。

長年ニコンでカメラ修理を担当していた2名で会社を興し、お世話になった皆様への感謝の気持ちを表す言葉として、フィンランド語の「Kiitos:ありがとう」を社名としました。

ニコンの製品をご愛用されているお客様に、私達の技術が少しでもお役に立てるよう日々努力しています。

カメラやレンズがどんな状態であっても、とりあえずご相談下さい。ニコンカメラを知り尽くしたベテラン技術者達がサポート致します。

写真は記事とは関係ない。

近鉄名古屋駅入口:Nikon Z6、SG-image 18mm F6.3 ウルトラシンレンズ、18mm(35mm版換算27mm相当)、絞り優先AE(F6.3固定、1/60秒)、ISO-AUTO(ISO 200)、AWB(5950K)、APS-C(DX)フォーマット、マルチパターン測光、マニュアルフォーカス(MF)距離●2m、ピクチャーコントロール:オート、手ぶれ補正ON、高感度ノイズ低減:標準、手持ち撮影、フィルターなし、フード(37mm→30mmと30mm→37mmリング2段重ね)、Jpegをリサイズのみ

近鉄名古屋駅の入口を撮っていたら、なぜか邪魔するようにパトカーが通り過ぎる(泣)。わざとじゃないと思うけど。

近鉄特急も「ひのとり」は人気でなかなか切符が取れないと名古屋の人に聞いた。久々に近鉄特急で大阪に行きたいのだが、関東から名古屋まで新幹線で名古屋から近鉄特急に乗るとあまりお得ではない。名古屋から大阪なら近鉄特急の方が新幹線よりもお得(※)。となると出張で名古屋に行ったときに近鉄で大阪に行けばいいのか。そのうち企画したい。ああ、でもいま大阪はミャクミャクが実行支配しているからそれが終わってからにしよう。

※【追記】

執筆時現在で

東京-新大阪 新幹線のぞみ普通車指定席 14,920円

東京-名古屋 新幹線のぞみ普通車指定席 11,500円

名古屋-大阪難波 近鉄特急ひのとりレギュラー車両 4,990円

名古屋-新大阪 新幹線のぞみ普通車指定席 6,880円

のようだ、なお、新大阪となんばのあいだは大阪メトロで290円だ。

カトリック布池教会 ― 2025年03月27日 00時00分00秒

またまたSG-image 18mm F6.3の作例ですまん。

今回の出張には、最初ニコンZ6にSG-image 18mm F6.3を付けて、FTZとAF-S NIKKOR 20mm f/1.8G EDを持って行こうとカバンに詰めたのだが、なんか嵩張るし、何よりも重い。

それで、NIKKOR Z 24-70mm f/4 SだけとかFTZとAF-S NIKKOR 20mm f/1.8G EDだけとか色々悩んだが、SG-imege 18mm F6.3の軽さ・コンパクトさは捨てがたい。いつも同じ四隅が暗黒でもなぁと思いつつ、やっぱりZ6にはSG-image 18mm F6.3を付けるのが楽だ。そしてもっと画角が要るときの予備として、Carl Zeiss Biogon T* 21mm F2.8(シグマ光機球面平凸レンズ / SLB-50-1500PM(可視光域マルチコーティング))とKIPON CONTAX G-NIK Z マウントアダプターの2本にした。APS-Cの27mm相当と35mmフルサイズの21mmで、どちらも対称型のコンパクトで歪曲の小さい広角・超広角レンズだ。結局、そんなに時間がなくてレンズ交換せずにSG-image 18mm F6.3だけで撮った。重たいレンズ持っていかなくてよかった。

【作例1】カトリック布池教会 聖ペトロ・聖パウロ司教座大聖堂(名古屋市東区):Nikon Z6、SG-image 18mm F6.3 ウルトラシンレンズ、18mm(35mm版換算27mm相当)、絞り優先AE(F6.3固定、1/500秒)、ISO-AUTO(ISO 100)、AWB(6600K)、APS-C(DX)フォーマット、マルチパターン測光、マニュアルフォーカス(MF)距離●2m、ピクチャーコントロール:オート、手ぶれ補正ON、高感度ノイズ低減:標準、手持ち撮影、フィルターなし、フード(37mm→30mmと30mm→37mmリング2段重ね)、Jpegをリサイズのみ

カトリック布池教会は、カトリック名古屋教区(愛知県、岐阜県、福井県、石川県、富山県が管轄区域)の司教座聖堂(カテドラル)なのだそうだ。司教座聖堂(カテドラル)は、カトリック教会の教区の中心となる教会の聖堂のことなのだそうだ。なお、「聖堂内はどなたでも立ち入りできますが、聖堂は静かに祈る場所です。聖堂内での飲食・会話・撮影は禁止です。」とのことだ。

カトリック布池教会

【作例2】カトリック布池教会 聖母マリア像(名古屋市東区):Nikon Z6、SG-image 18mm F6.3 ウルトラシンレンズ、18mm(35mm版換算27mm相当)、絞り優先AE(F6.3固定、1/200秒)、ISO-AUTO(ISO 100)、AWB(6140K)、APS-C(DX)フォーマット、マルチパターン測光、マニュアルフォーカス(MF)距離●2m、ピクチャーコントロール:オート、手ぶれ補正ON、高感度ノイズ低減:標準、手持ち撮影、フィルターなし、フード(37mm→30mmと30mm→37mmリング2段重ね)、Jpegをリサイズのみ

右下にハクバ ルフトデザイン スリムフィット カメラジャケットが写ってしまっている(泣)。

【作例3】カトリック布池教会 聖ペトロ・聖パウロ司教座大聖堂(名古屋市東区):Nikon Z6、SG-image 18mm F6.3 ウルトラシンレンズ、18mm(35mm版換算27mm相当)、絞り優先AE(F6.3固定、1/400秒)、ISO-AUTO(ISO 100)、AWB(6910K)、APS-C(DX)フォーマット、マルチパターン測光、マニュアルフォーカス(MF)距離●2m、ピクチャーコントロール:オート、手ぶれ補正ON、高感度ノイズ低減:標準、手持ち撮影、フィルターなし、フード(37mm→30mmと30mm→37mmリング2段重ね)、Jpegをリサイズのみ

塔の中には大きな鐘があって、日曜日のミサの際には鳴るらしい。なお、カトリック布池教会では結婚式もできるそうだ。ただ、「相応の献金をお願いしています。」という記載が…(結婚式についてのご案内)。

もう少し光の状態が良いときにまた訪れたい。

シグマ光機の「OPMA」と「KOPMA」のぬいぐるみストラップをもらった ― 2025年03月25日 00時00分01秒

フィルムカメラ用に設計された対称型広角レンズ(Biogonなど)を、デジタルカメラで使うと、デジタルカメラのセンサー前のカバーガラスやローパスフィルターによって像面湾曲が生じる話はかなり有名になってきた。

ニッコール千夜一夜物語

第七十七夜 NIKKOR-S 50mmF1.4ローパスフィルターと光学性能の項参照。

ニッコール千夜一夜物語 第七十七夜 NIKKOR-S 50mmF1.4に見るローパスフィルターと光学性能 ― 2021年04月03日

ミラーレスカメラにフィルム時代のレンズを使う場合の留意点 (レンズ豆(マニアックカメラ講座))

旧ビオゴンレンズの性能改善・・手軽に周辺解像度Up!!(レンズ豆(マニアックカメラ講座))参照。

それで、Carl Zeiss のCONTAX G用Biogon T* 21mm F2.8とBiogon T* 28mm F2.8の2本のレンズには、レンズの前に球面平凸レンズを装着することで、センサー前ガラスによる像面湾曲を打ち消して使っている。

Nikon Z6作例1(CONTAX G Biogon T* 21mm F2.8) ― 2021年11月13日

その平凸レンズとは、シグマ光機球面平凸レンズ / SLB-50-1500PM(可視光域マルチコーティング)だ。

このシグマ光機球面平凸レンズ / SLB-50-1500PM(可視光域マルチコーティング)を2つ買って、それぞれステップアップリングやステップダウンリングなどにはさんでBiogon T* 21mm F2.8とBiogon T* 28mm F2.8に装着している。

シグマ光機球面平凸レンズ / SLB-50-1500PM(可視光域マルチコーティング)購入以来、ずっとシグマ光機からはメールマガジンが届いていたのだが、先日ふとみるとノベルティグッズが当たると書かれていたので申し込んでみた。それが当選して届いたわけだ。

届いたのは、「OPMA」と「KOPMA」のぬいぐるみストラップだ(写真参照)。しかも、2025年版の「OPMA」と「KOPMA」のぬいぐるみストラップに加えて2024年版の「OPMA」と「KOPMA」のぬいぐるみストラップも一緒に送ってくれた。なんという太っ腹。いや余ってて困ってt(・_*\バキッ

シグマ光機 グローバルキャラクター紹介

シグマ光機さん、ありがとう!よーし、またBiogon買って球面平凸レンズ注文するかぁ(←アブナイ)。

CRF250Lのリアブレーキ・テールランプをLED化したら点灯が不安定に(接点グリス塗布結果追記) ― 2025年03月25日 00時00分00秒

CRF250L(MD38)のブレーキ・テールランプをスタンレーの互換LED球に交換した話は以前にした。

ブレーキ・テールランプをスタンレーLEDバルブCA4887Mに交換:CRF250L(MD38) ― 2025年02月01日

ところが、点灯がやや不安定なのだ。具体的には点くタイミングがその時によって違う。踏み込みの途中でブレーキランプが点くこともあれば、元々の調整通りに踏み込んで重くなったところから点灯することもある。踏み込みの途中で一瞬チカッとブレーキランプが点いてさらに踏み込んでいくと一旦消えて、深い踏み込みで完全に点くこともある。それで何度もリアブレーキペダルを踏んで点灯テストしていると100回に1回ぐらいの割合で点灯しっぱなしになったりする。これはまずい。

それでとりあえず「35350-KZZ-902 スイツチASSY.,リヤーストツプ」(¥1,580)をWebikeに注文して、いまのリアストップスイッチを分解してみた。

中が錆錆になっているのかと思っていたら、ゴムカバーとバンドで防水処理されているので、中の接点は銅色に輝いていた。ただ、スイッチの筐体内側に銅の粉がいっぱい飛び散っていた。接点の棒側の銅のバンド状のものは、いつも同じ場所が当たっているので2箇所の接点の擦れるところだけが減っていた。その周囲にも銅の粉がいっぱい付いていた。

12V 21/5Wの電球を、12V 2.8/0.4WのLED球に交換したので、ほんの少し電気が流れただけでストップランプが点いてしまうのではないかと考えた。銅の粉をきれいに取ってから、棒状の方の銅のバンドだけ細かいサンドペーパーで磨いて組み直したら、安定して同じブレーキペダルの踏み込みでブレーキランプが点くようになった。

ただ、ブレーキスイッチは街中で乗るとしょっちゅうON/OFFを繰り返すので、また銅が削れてわずかな電流でLEDが点いてしまうかもしれない。新品の「35350-KZZ-902 スイツチASSY.,リヤーストツプ」が届いてそれと交換すれば解決するのかもしれないが、その部品も電球が前提になっているからいずれ同じ現象になるかもしれない。

そこで、このリアブレーキスイッチの内部に薄く接点グリスを塗ろうかと思っている。接点グリスにも2種類あるようで、導通性のないグリスと導通性のあるグリスだ。今回の場合、迷走電流みたいなのが銅の粉塵で起こっているみたいなので、導通性のない接点グリス、具体的にはタミヤの接点グリスを塗ってみようと思っている。導通性のないグリスは、密着したところだけグリスが押しのけられて電気が流れ、それ以外の部分は電気が流れないという仕組みのようだ。

【追記:2025年3月26日】

もう一回分解して、ストップランプスイッチの接点にタミヤ接点グリスを塗布した。すごくいい感じだ。毎回同じだけの踏み込み量で確実に点灯し、毎回同じ踏み込み量の場所で消灯する。ストップランプがLEDなのでレスポンスもいい。途中でチカッと点いたり消えたりすることもない。スイッチの動きもスムーズだ。タミヤ接点グリス最強ですな。ただし、ストップランプスイッチの内部接点に接点グリスを塗ることはホンダのサービスマニュアルには書いていないことなので、自己責任でお願いします。分解した写真も追加した。写真は接点グリスを塗る前だ。

【追記ここまで】

【追記:2025年3月27日】

リアストップスイッチの部品(Honda純正部品スイッチASSY.,リヤーストップ 35350-KZZ-902)が届いた。しばらくは元々付いていた部品で様子をみてみるが、始業点検で少しでも点灯位置のバラツキが再発すればこの新品部品に交換するつもり。なお、CRF250L(MD38)の「スイッチASSY.,リヤーストップ」の部品番号は、自分がCRF250Lを購入したときには「スイッチASSY.,リヤーストップ 35350-KZZ-901」だったのだが(パーツカタログ2版)、現在は「スイッチASSY.,リヤーストップ 35350-KZZ-902」になっている。900→901→902と、もしかしたら少しずつ改良されているのかもしれない。

【追記ここまで】

私は(初回の)分解時に写真を撮らなかったので、リアストップランプスイッチの構造は、茨木2りんかん とある整備士の分解記録簿~ブレーキスイッチ~をみるとよく分かる。

なお、トップの画像は、CRF250L(MD38)の英語版のサービスマニュアルからの引用だ。英語版のサービスマニュアルは、2023年まで公開されていた。Internet Archiveのキャッシュを貼っておく(PDFで約9.5MB)。

http://web.archive.org/web/20230319073955/http://www.hondampe.com.au/docs/owning_a_honda/owners_manuals/motorcycles/62KZZ00_CRF250L13_OM.pdf

今週のナナちゃん(絆の日) ― 2025年03月24日 00時00分00秒

今週のナナちゃんだ。毎年3月23日は「絆の日」なのだそうだ。名古屋市と陸前高田市とは友好都市で、

東日本大震災で被災した岩手県陸前高田市に本市職員が初めて赴き、「行政丸ごと支援」のきっかけとなった平成23年3月23日から10年を契機に、3月23日を「絆の日」と定めました。

https://www.city.nagoya.jp/shicho/page/0000184101.html

とのことだ(注:平成23年は2011年で東日本大震災が3月11日に起こっている。元号だけで年を示さないで欲しい。ワシはアメリカ人(嘘)なのでいつのことか分からなくなるのだ)。

現場からは以上です。

今週のナナちゃん(絆の日):Nikon Z6、SG-image 18mm F6.3 ウルトラシンレンズ、18mm(35mm版換算27mm相当)、絞り優先AE(F6.3固定、1/60秒)、ISO-AUTO(ISO 280)、AWB(4650K)、APS-C(DX)フォーマット、マルチパターン測光、マニュアルフォーカス(MF)距離●2m、ピクチャーコントロール:オート、手ぶれ補正ON、高感度ノイズ低減:標準、手持ち撮影、フィルターなし、フード(37mm→30mmと30mm→37mmリング2段重ね)、Jpegをリサイズのみ

フルサイズ対応のSG-image 24mm F6.3発売 ― 2025年03月19日 00時00分00秒

APS-Cサイズ用のSG-image 18mm F6.3に続いて、35mmフルサイズ対応のSG-image 24mm F6.3が発売されたようだ。

フルサイズ対応の超小型・超軽量MFレンズ「SG-image 24mm F6.3」(デジカメWatch)

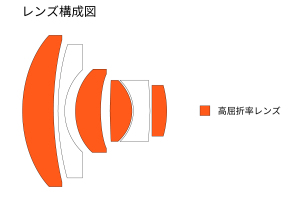

キター!といいたいが、ちょっとお待ちなせぇ。レンズ構成図がおまへんがな。

探したらありました、SG-image 24mm F6.3のレンズ構成図【画像2】。 SG-image 24mm F6.3 ウルトラシンレンズ 新発売 ウルトラシンレンズでフルサイズの力を感じよう!(E&Iクリエイション)

も、もしかしてこれはゾナー(Sonnar)、ゾナータイプなのかっ。あうあう(@_@;(前の方の群が貼り合わせていないからゾナータイプではないかも・・・)。あと歪曲収差がどうなのかも気になる。SG-image 18mm F6.3は歪曲収差は小さかったので。【追記】凸凹凸凸のおそらくレトロフォーカスタイプなんでしょうな。【追記ここまで】

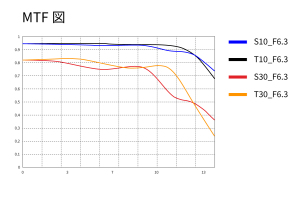

そして、MTFもあるぞ(嬉)。10本/mmの線は0.95ぐらい行っていて、中心から10mm近くまでは放射方向も円周方向も揃っている。30本/mmの線も中心では0.8を超えているし、これはカチッとした描写が期待できるかも。

【追記】35mmフルサイズ(36mm×24mm)の対角線は43.27mmなので、中心からの距離のグラフはその半分の22mmぐらいまでないといけない。しかし、このSG-image 24mm F6.3のMTFは13mmちょっとまでしかない。APS-Cサイズ(24mm×16mm)の対角線は28.84mmなので、14.4mmぐらいまで横軸が必要だ。このMTFの横軸の数値が正しいとすれば、このレンズはAPS-Cサイズのイメージサークルしかなく、周辺部がどうなるか分からないぐらいに写っていないということになる。どうなんだ?まあ、SG-image 18mm F6.3のMTFも30本/mmのグラフが10本になってたりしたからかなり適当なのかも(泣)。まあ単に「13」って書いてあるだけで単位もないから、13インチかもしれないし、13寸かもしれないし、13光年かもしれない(笑)。【追記ここまで】

お値段は、メーカー希望小売価格:¥16,000(税込)で、ヨドバシドットコムでは、¥14,000(税込)ですな。焦点工房では¥12,600(税込)ですな。

もっと作例が見たいぞ。

【関連】

厚さ14mmの超薄型MFレンズ「SG-image 18mm F6.3」が少し気になる ― 2025年01月18日

https://haniwa.asablo.jp/blog/cat/sgimage/

Lens Impression! コシナ Carl Zeiss C Biogon T* 2,8/35 ZM(豊田慶記氏) ― 2025年03月18日 00時00分00秒

先日、COLOR-SKOPAR 35mm F3.5 Aspherical VMつながりで、コシナのCarl Zeiss C Biogon T* 2,8/35 ZMが気になりだしたが(COLOR-SKOPAR 35mm F3.5 Aspherical VM、3月発売予定 ― 2025年03月10日参照)、最近のレビューで写真家の豊田慶記氏のC Biogon T* 2,8/35 ZMのレビューを見つけた。

Lens Impression! コシナ Carl Zeiss C Biogon T* 2,8/35 ZM(豊田慶記 Webカメラマン2024-12-26)

レンズの質感は素晴らしく、触れていたい感高め。カラバリはブラックと今回のシルバーの2色展開。実に悩ましいですが、既にZMレンズを持っている場合は色分けすることでレンズ選びの際の視認性を上げるもよし。敢えての同色とすることでの偶然性を重視するもよし、で正解はありません。残念ながらどちらも大変に見目麗しいので、情熱に任せて選びましょう。

近接性は例によって70cmとスパルタンなので、ヘリコイドアダプターと組み合わせるのがよろしいかと思います。

C Biogon T* 2,8/35 ZMの最短撮影距離は70cmか。これは以前買ったLomo LC-A Minitar-1 2.8/32 Mマウント&ミラーレスマウントアダプターのクローズアップマウントアダプターが活きてくるな(←アブナイ)。

Lomo LC-A Minitar-1 Art Lens + Leica M - Nikon Z クローズアップマウントアダプター ― 2023年12月26日参照。

歪曲はほぼナシ。現着後、撮り始めて5分以内のカット。「それにしても随分写るな、、、」と感じた辺りで「この写り、コンタックスG1のどれかのレンズで撮った時のヌケ感と似てるような?」と。ただ20年以上も前の記憶を頼りにしているので自信はナシ。

(略)

息を呑むって言えば良いのかな? PCでのチェック時に思わず身を乗り出してしまいました。撮影距離や絞り値を問わず素晴らしい描写力は旧年中に紹介したディスタゴンと通じるものがありますが、周辺部については先日紹介したディスタゴンの方が全然上。周辺部がキリッと写ってなきゃヤダって人は、肚を括ってディスタゴンにしましょう。

中央部はドキッとするくらいにキレが良く、開放絞りからガシガシ使えます、というか使いました。夏の光、と言っても近年だと5月末くらいから夏っぽさありますので、GW開けくらいからのピーカンの日では1段絞った方がスッキリするけれど、それ以外の季節や天気なら開放絞りを楽しみたくなります。

なので「そろそろ絞るか?」と思ったら夏到来かと…。

ええやん、ええやん。C Biogon T* 2,8/35 ZMいいなぁ。ヨドバシカメラでC Biogon T* 2.8/35 ZMを見てみたら、¥85,500(税込)なのだが、

こちらの商品の次回入荷は2025年3月下旬頃を予定しております。入荷後直ちにお届けいたします。

らしい。おお、ちゃんとまだ作っているのね。

カール ツァイス Carl Zeiss

C Biogon T* 2.8/35 ZM [C ビオゴン 35mm/F2.8 ZMマウント ブラック](yodobashi.com)

Biogon T* 2.0/35 ZMの方を見てみると、

こちらの商品の次回入荷は2025年7月下旬頃を予定しております。入荷後直ちにお届けいたします。

と、さらに先の納期になっている。こっちもまだ作っているのね。ちょっと安心した。Biogon T* 2.0/35 ZMはヨドバシで¥94,440(税込)。

カール ツァイス Carl Zeiss

Biogon T* 2.0/35 ZM [ビオゴン 35mm/F2.0 ZMマウント ブラック](yodobashi.com)

この辺のZMレンズは中古と新品の価格が近いので、買うのなら新品がいいな(←かなりアブナイ)。

ということで、C Biogon T*2,8/35 ZM(コシナ)から、C Biogon T* 2.8/35 ZMのレンズ構成図を貼っておく。

Biogon T*2/35 ZM(コシナ)からも、Biogon T* 2/35 ZMのレンズ構成図を貼っておく。

三福電気商会(名古屋市中村区名楽町):Nikon Z6、SG-image 18mm F6.3 ウルトラシンレンズ、18mm(35mm版換算27mm相当)、絞り優先AE(F6.3固定、1/40秒)、ISO-AUTO(ISO 100)、AWB(6450K)、APS-C(DX)フォーマット、マルチパターン測光、マニュアルフォーカス(MF)距離●2m、ピクチャーコントロール:スタンダード、手ぶれ補正ON、高感度ノイズ低減:標準、手持ち撮影、フィルターなし、フードなし、Jpegをリサイズのみ

三福電気商会はもう営業していない感じだが、人の出入りはある感じ。背中合わせに「愛電館やまざき」というPanasonicの電気屋さんがあり、外からは建物は一体のようにみえる。三福電気商会は三菱電機ストアで愛電館やまざきはPanasonicストアで、おなじ経営者が一つの建物の両側で経営していたのだろうか。それとも変則長屋でたまたま同じ業種が入っていただけなのかなんだか気になる。一つの建物に見えるだけで、実は二つの建物がくっついて建っているだけなのかもしれない。

それにしてもSG-image 18mm F6.3 ってなんだかシャープでしょ。なんにもシャープネスとかコントラストとかいじってなくてこれなんだよね。

最近のコメント