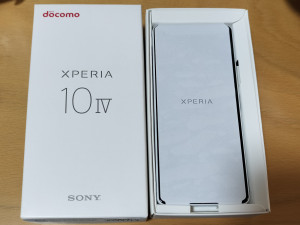

Xperia 10 IV SO-52Cセットアップ→IIJmioタイプA(au網) ― 2024年05月04日 00時00分00秒

Xperia 10 IV SO-52C(ドコモ版)の未使用品が届いたので、セットアップした。IIJmioのau MVNOのSIMを入れてXperia 10 IV SO-52Cを起動させる。

auのhttps://www.au.com/content/dam/au-com/mobile/product/sim/devices/pdf/dcm_Xperia104SO-52C_14_au_SIM.pdfによれば、auのSIMでセットアップするにはWi-FiをOFFにしてから始めるように書いてあるのだが、このXperia 10 IV SO-52C(ドコモ版)は未使用品なので、それ以前のところから始まる。起動するとWi-Fiを有効にしろと言われる。これがあとで困ることになるのだが、仕方なく従う。

そしてandroidからandroidへの移行だからUSB Type-CーType-Cのケーブルで新旧スマホをつなぎ、後は指示に従う。

そうすると、Googleアカウントもファイルもアプリも全部新しいスマホにコピーされる。このときに新しいスマホに新しくアプリをインストールする際にWi-Fiを使うから(モバイル回線だとデータ量を食ってしまう)、Wi-Fiを有効にしろというのだろう。

使い始める際に、dアカウントを作れと言われて拒否選択肢がないので途中まで進めたらキャンセルや中止が出てきたので、ここでdアカウント作れ地獄から脱した。作りたい人は作ってもよいが、いままで無関係で過ごしてきた人はdアカウントには関わらない方がよいと思う(泣)。

それでSIMのAPN設定は何もしていないのにKDDIと表示されてアンテナ表示も立っている。試しに電話を掛けるとちゃんと鳴るし、このあとさまざまなログインをするときの2段階認証のSMSもちゃんと届く。しかし、この時点では、APNがきちんと設定されていないので、電話とSMS以外のデータ通信が全くできない。しかし、Wi-Fiにつないでいるので、データ通信ができてしまうため、モバイル通信でデータ通信ができないことに気づかない。

ここで、先ほどのhttps://www.au.com/content/dam/au-com/mobile/product/sim/devices/pdf/dcm_Xperia104SO-52C_14_au_SIM.pdfを参照する。Wi-Fiの繋がるところではWi-Fiはオフにしてから、設定→ネットワークとインターネット→SIM(KDDI)→KDDIをタップ→アクセスポイント名(このユーザーはアクセスポイント名設定が利用できません)→右上の+をタップして設定情報を入力する。

「このユーザーはアクセスポイント名設定が利用できません」と表示されているところがいやらしい。新規でAPNを設定する。

APNの設定内容は、IIJmioの場合、以下の通り。

APN設定情報

名前:iijmio

APN:iijmio.jp

ユーザ名:mio@iij

パスワード:iij

認証タイプ:PAPまたはCHAP

これでデータ通信もできるようになった(Wi-Fi有効に戻しておいてくだされ)。外でこれになったら検索もできないで詰むので、必ずでけかる前にAPN設定を済ませておくこと。なまじ通話とSMSができるものだから、これで繋がらなくて大慌てでサポートに電話したりする人が出るんだろうなと思う。MVNOがなかなか普及せず、キャリアの窓口で設定してもらう人が減らないのはこういう設定の罠とかがあるからだろうなぁ。由らしむべし知らしむべからずというのが、キャリアの根本にあるのだろう。

ところで、このXperia 10 IV SO-52Cでテザリングが上記の設定のままでできるのかは確かめていない。自分の端末ではないのでこれ以上はなかなか面倒だ。またあらためて報告したい。

【追記】

Xperia 10 IV SO-52Cはドコモ版なので、5Gはn78, n79しか対応しておらず、他方でau網ではn79はなく、SO-52Cではn78のみ5Gの周波数に対応しているのだが、IIJmioのタイプA(au網)のSIMでXperia 10 IV SO-52Cは、きちんと5Gの表示が出て5Gで通信しているようだ。Haniwa家付近ではXperia 10 IV SO-52Cは、n78の5Gで通信が確立することが多いようだ(5G NSAなのでn78/L3でLTE 4GのBand3と併用のようだ)。Xperia 10 IV SO-52Cをau網とりわけMVNOのIIJmioで使っても問題なさそうだ。

【追記ここまで】

あと、鬼門のLINEだが、USB Type-C-Type-Cのケーブルでつないだ場合には、事前のGoogleドライブへのバックアップをしていなくても(うっかりミス)、ちゃんと全部のトークなどが移行した。しかし、いつもそうなるとは限らないので、念のためGoogleドライブにLINEのバックアップを取ってから移行作業した方がよい。LINEの移行ガイドは、この肝心の部分が折りたたまれていて、必ずしろということがはっきりとわからなくなっている。

LINEあんぜん引き継ぎガイドからAndroidからAndroidへのLINEの引き継ぎ方法の「事前準備」の「トーク履歴をバックアップしよう」の部分だ。今回はケーブルでつないでいるからデータがコピーされたのだと思うが、そうでない場合には、一旦QRコードを読み込むと旧端末のデータは消され、新しい端末にはデータは来ないという悲劇に繋がる。復旧方法はない。私は以前これで過去のトークなどを全部失った。どうしていまだにこんな移行方法しかないのかLINEの技術力を疑う。私が生きているうちに必ずLINEを撲滅しようと思っている。はやくみんなほかのSkypeとかdiscordとかSlackに移行しようぜ。

Ai Nikkor 20mm F2.8SとBiogon T* 21mm F2.8の歪曲収差 ― 2024年05月14日 00時00分00秒

なかなか更新できずすまんです。今日は最近あまり使っていなかったAi Nikkor 20mm F2.8S(AI Nikkor 20mm f/2.8S)とCONTAX G用Carl Zeiss Biogon T* 21mm F2.8の歪曲収差の比較だ。ただし、CONTAX G用Carl Zeiss Biogon T* 21mm F2.8は、補正のためにシグマ光機球面平凸レンズ / SLB-50-1500PM(可視光域マルチコーティング)をレンズ前に装着しているので、Biogonオリジナルの歪曲収差ではない。

【写真1】ランドマークプラザ(横浜市西区、2024年4月):Nikon Z6、Ai Nikkor 20mm F2.8S(AI Nikkor 20mm f/2.8S)、F8 絞り優先AE、1/40秒、ISO-AUTO(ISO 1100)、AWB(6900K)、マルチパターン測光、 ピクチャーコントロール:オート、手ぶれ補正ON、高感度ノイズ低減:標準、手持ち撮影、マウントアダプターPTZ、L37Cフィルター、フードなし

【写真1】の柱を見るとわかるのだが、樽型ではなく陣笠型の歪曲収差があり、柱がうねうねしている。フィルムカメラでAi Nikkor 20mm F2.8S(AI Nikkor 20mm f/2.8S)を使っていたときは、これしかないので気にならなかったが、デジタルになってからDタイプ以降のCPU付きレンズだと歪曲収差が補正できるようになった。

20mmレンズを買うときに当時現行品であったAFレンズのAi AF Nikkor 20mm F2.8D(Ai AF Nikkor 20mm f/2.8D)とMFレンズのAi Nikkor 20mm F2.8S(AI Nikkor 20mm f/2.8S)とで迷ったが、当時持っていたAFレンズのAi AF Zoom Nikkor 35-70mm F3.3-4.5SとAi AF Nikkor 50mm F1.4D(Ai AF Nikkor 50mm f/1.4D)の両方とも鏡筒に遊びがあってなんかガクガクするのでそれが嫌で値段の高い方のMFのAi Nikkor 20mm F2.8S(AI Nikkor 20mm f/2.8S)を買ったのだが、それが随分経ってから歪曲収差の補正で差が出るとは思わなかった。なお、このAi Nikkor 20mm F2.8S(AI Nikkor 20mm f/2.8S)は、2000年12月に新品で買ったが、その後全光学系を黴びさせたので、光学系はその後のRoHS(ローズ)指令対応後のレンズに交換済みである(泣)。

Ai Nikkor 20mm F2.8Sレンズが曇った ― 2018年11月11日

Ai Nikkor 20mm F2.8Sはレンズ全交換\(^o^)/ ― 2018年11月29日

Ai Nikkor 20mm F2.8Sの修理が「受付中」から進まない ― 2018年12月10日

Ai Nikkor 20mm F2.8Sの修理完了メールが来た ― 2018年12月12日

Ai Nikkor 20mm F2.8Sが修理から戻ってきた ― 2018年12月15日

【写真2】ランドマークプラザ(横浜市西区、2024年5月):Nikon Z6、Carl Zeiss Biogon T* 21mm F2.8(CONTAX G用)、F8 絞り優先AE、1/20秒、ISO-AUTO(ISO 320)、AWB(5670K)、マルチパターン測光、 ピクチャーコントロール:オート、手ぶれ補正ON、高感度ノイズ低減:標準、手持ち撮影、KIPON CONTAX G-NIK Z マウントアダプター(コンタックスGマウントレンズ → ニコンZマウント変換)、シグマ光機球面平凸レンズ / SLB-50-1500PM(可視光域マルチコーティング)

CONTAX G用Carl Zeiss Biogon T* 21mm F2.8の方は、対称型のレンズで歪曲収差が小さいのだが、フィルムと違ってデジタルカメラではセンサー前のガラスが像面湾曲を起こすので、シグマ光機球面平凸レンズ / SLB-50-1500PM(可視光域マルチコーティング)をレンズ前に入れることで像面を平坦にしている。歪曲収差は、デジタルカメラのセンサー前ガラスによって悪化するらしいのだが、平凸レンズのお蔭で打ち消しているはずだ。したがって、CONTAX G用Carl Zeiss Biogon T* 21mm F2.8をフィルムカメラで使ったときとこの作例の収差が同じ訳ではないので注意して欲しい。

Nikon Z6作例1(CONTAX G Biogon T* 21mm F2.8) ― 2021年11月13日参照。

あと【作例1】と【作例2】は撮影日も時間も違うし撮影の立ち位置もまったく同じではないので注意。

【写真2】のCONTAX G用Carl Zeiss Biogon T* 21mm F2.8の方は、歪曲収差は小さくてすっきりなのだが、周辺部の青被りが気になって仕方がない。これはセンサーに入る光が斜めすぎて(センサーに近いところに後ろ玉があって急な角度でセンサーに入る)ので、何ともしがたい。白い壁を撮ってそのデータで差し引きする修正方法もあるようなのだが、面倒くさい。NX Studioに一発で変換する機能とか載せて欲しい気もするが、まあ他社レンズのためにそんなことしないよなぁ。Nikon S型用レンズのためにと称して搭載してくれたらいいんだけどなぁ。ニコン純正Nikon Sレンズ→Nikon Zボディのマウントアダプター発売とセットでどうだろうか。無理か。

ということで、【写真1】のように、Ai Nikkor 20mm F2.8S(AI Nikkor 20mm f/2.8S)をFTZマウントアダプターでときどき使うようになったのだが、今のレンズは画像処理で歪曲収差を補正してピシッとしているので、この陣笠型の歪曲収差はなんか気になる。

となると、NIKKOR Z 20mm f/1.8 Sを買うべきなんだろうが、これ、ちょっと大きすぎる。なんか望遠レンズみたいに長い。ズームなら仕方がないが、超広角単焦点レンズでこの長さ重さはないだろう。寸法:約84.5mm(最大径)×108.5mm(レンズマウント基準面からレンズ先端まで)で、質量:約505gもある。

これだけ重くて大きいのなら。F1.8が必要な人以外は、まず最初にNIKKOR Z 14-30mm f/4 Sを買った方がいいんだろうなぁ。NIKKOR Z 14-30mm f/4 Sは、寸法:約89mm(最大径)× 85mm(レンズマウント基準面からレンズ先端まで、沈胴時)、質量:約485gだ。こっちの方が軽い。自分も多分NIKKOR Z 14-30mm f/4 Sを先に買うと思う。

ただ、いまニコンZ6で超広角撮影するのに、APS-CのAF-S DX NIKKOR 10-24mm f/3.5-4.5G EDは悪くはないんだが(D300やD300sで使っていたときと同じレンズとは思えないぐらいによい)、画素数がちょっと少なくてトリミングとかし難いんだよねぇ。

そこで、考えられるのが、Ai AF Nikkor 20mm F2.8D(Ai AF Nikkor 20mm f/2.8D)を買い増すことだ。Ai Nikkor 20mm F2.8S(AI Nikkor 20mm f/2.8S)と同じ光学系でFTZ経由ではMFになるが、Dタイプなので歪曲収差の自動補正が利く。中古価格も安い。しかし、同じ光学系のレンズを2つ持つのはなぁ。しかもMFの方を買うときに見送ったレンズだし、いまZ6で使ってもAFレンズなのにMFでしか使えないし…。誰ですか、Ai Nikkor 20mm F2.8Sを黴びさせたときにAi Nikkor 20mm F2.8Dを買っておけばよかったなんていうのは(泣)。

次に考えられるのが、AF-S NIKKOR 20mm f/1.8G EDだ。これならFTZ経由でもAFが利くし、歪曲収差も自動補正だ。寸法:約82.5mm(最大径)×80.5mm(レンズマウント基準面からレンズ先端まで)、質量:約355gで明るいからそんなにコンパクトじゃないけど、FマウントだからDSLRでも使える。絞り環ないけど。

あとは、AF-S NIKKOR 16-35mm f/4G ED VRだが、寸法:約82.5mm(最大径)×125mm(バヨネットマウント基準面からレンズ先端まで)、質量:約680gで重い。これだけ重いのなら、画質的にもNIKKOR Z買う。安ければ買ってもいいような気もするがそんなに安くないっぽい。

と、いろいろ思案中だが、バイク(CRF250L)の整備やパーツ等に散財してしまったので(あとで別記事にしたい)、いますぐには買えない。しばらくはAF-S DX NIKKOR 10-24mm f/3.5-4.5G EDで我慢かなぁ。

最近のコメント